社会的手抜き(Social loafing)とは、単独で作業するよりも、集団で作業をした時の方が、ひとりの生産性・貢献度が低下する現象のことである。フランスの農業工業研究者であったマキシミリアン・リンゲルマン(Maximilien Ringelmann)によって指摘された。この「社会手抜き」に関する理論を、アメリカの社会心理学者ビブ・ラタネ(Bibb Latané)を代表とする研究者たちが実験を重ね発展させた。ラタネの実験を中心に 社会的手抜き(Social loafing)について解説する。

目次

運動会で、「綱引き」をしたことがないでしょうか。もし、あるのであれば、思い出してみてください。

「綱引き」をしている時、自分の持てる力を100%出し切っていたでしょうか。それとも、「他にもたくさんの人が引っぱっているのだから、自分ひとりぐらい力を抜いても、大丈夫だろ」と、少し手抜きをしたでしょうか。

もし、他の人たち(集団)のことを考えて「自分ひとりぐらい、大丈夫だろ」と、「手抜き」をしたのであれば、それが「社会的手抜き(Social loafing)」と呼ばれるものです。

みんなが力を出しているから、自分ひとりぐらい、力を抜いても問題ないでしょ!

この「手抜き」の心理は、みんな(集団)がいるから、発生していますね。もし、綱引きが1対1のガチンコ勝負だったら、どうなるでしょう。力を抜いたら負けてしまいます。わざと力を抜いていたら、周りに人がいれば、バレてしまうでしょう。1対1ですと、「みんな」で力を出す時よりも、心理的にブロックがかかり、「手抜き」をする確率はグッと下がるはずです。

みんな(集団)の存在が、ひとり(個人)の「出す力」に悪影響を及ぼす。

この考え方を最初に実験で示したのがフランスの農工業研究者であり指導者だったマキシミリアン・リンゲルマン(Maximilien Ringelmann)です。

『社会心理学ショート・ショート』では、リンゲルマンの実験について、こう説明があります。

(岡本 浩一 新曜社)

クリックするとAmazonへ!

協同は本当に全員の精一杯の力を結集することになるのだろうか。集団になると、個人は自分の100パーセントの力を出さないで、少しずつ手を抜くようになるではないだろうか。

このことを最初に調べたのは、リングルマンというドイツ人研究者である。彼は、綱引きを用いて、一人で引くときの力を基準にすると、二人で引く時は93パーセント、三人では85パーセント、八人ではなんと49パーセントの力しか各人が出さなくなることを示した。

この実験は1882年から1887年の間に行われました。その結果が発表されたのは1913年のことです。右のリンクからページに飛ぶと、原典の一部が見られます。→【 Recherches sur les moteurs animés: Travail de l’homme. [Research on animate sources of power: The work of man] Annales de l’Institut National Agronomique, 2nd series, 12, 1-40. 】

上の文章に「ドイツ人研究者」とありますが、リンゲルマンはフランス生まれで、フランスで活躍したドイツ系の研究者ということです。日本人の夫婦がアメリカに移住し、アメリカで子どもを産んで、その子が研究者になったら、アメリカ生まれの「日本人研究者」と表現するのと同じですね。

「社会的手抜き」実験の元祖はリンゲルマンです。集団になると個人の努力に劣化現象が起きることを、彼の名前をとって「リンゲルマン効果」(Ringelmann effect)と呼ぶこともあります。

1882年といえば日本は明治時代です。1913年は大正2年ですね。

今となっては古典といえるリンゲルマンの実験ですが、社会心理学の歴史に残る有名な実験です。でも、その後、約50年間、特に注目されませんでした。時が流れ、「リンゲルマン効果」に注目する研究者が現れたのは、1960年代になってからです。

その研究者が、米国の社会心理学者ビブ・ラタネ(Bibb Latané)たちでした。

ラタネたちは、1964年にニューヨークで発生した殺人事件「キティ・ジェノヴィーズ事件」を軸にして、1960年代〜70年代にかけて「傍観者効果」(Bystander effect)にまつわる実験を重ねました。

この事件には、多くの目撃者がいたにもかかわらず、誰も被害者を助ける行動をとりませでした。目撃者たちは「ただの傍観者」になってしまったのです。「なぜ、誰も助けなかったのか?」。当時、アメリカでは社会的論争を巻き起こしました。

「傍観者効果」とは、事件の目撃者が増えるほど、行動を起こす人が少なくなる現象やその心理のことを意味します。「傍観者効果」は、広い意味では、「社会的手抜き」の一種ととらえることもできます。ラタネたちは「傍観者効果」に関する数々の実験をベースにして「社会的手抜き」の概念を発展させていったのです。

多くの人が一緒にいると、「自分ひとりぐらい…」と、つい手抜きの心理が発生することは、私たちが日々、経験していることですね。

小学、中学校、高校と続いた授業を思い出してみてください。先生が、「誰か、この問題わかる人いますか。わかる人は手をあげてください」と言った時に、答えをわかっているのに、「誰かが答えるだろう」と考え、手をあげなかった経験はないでしょうか。

会社の会議では、どうでしょう。「誰か、この案について意見はないか?」と、上司が促したのに、「他の人が何か言うだろう」と勝手に考えて、本当は言いたいことがあったのに、黙っていた経験はないでしょうか。

人は、「集団」になると、ひとり(単独)の時とは違う心理状態(集団心理)」が発生するのです。「社会的手抜き」は「集団心理」のひとつであり、「集団」だから生まれる現象です。

社会心理学者ラタネたちは、この「社会的手抜き」が発生する現象を捉えようと、実験を行いました。

実験はシンプルです。被験者に大声を出してもらい測定するだけです。「ひとり」(単独)と「みんな」(集団)で声を出す時で、「差」があれば、「集団心理」が発生している可能性が高くなります。

声を出すのは、「1人」(単独)「2人」「4人」と3つのケースに分けました。目隠しをして、消音マイクをつけているので、他の人たちの様子はわかりません。ちなみに、被験者は「ひとり」だけであり、「2人」と「4人」の時は、「サクラ」が同席していて、実際には声を出していません。

「ひとり」だけ「ドッキリ」を仕掛けられているようなものですね。

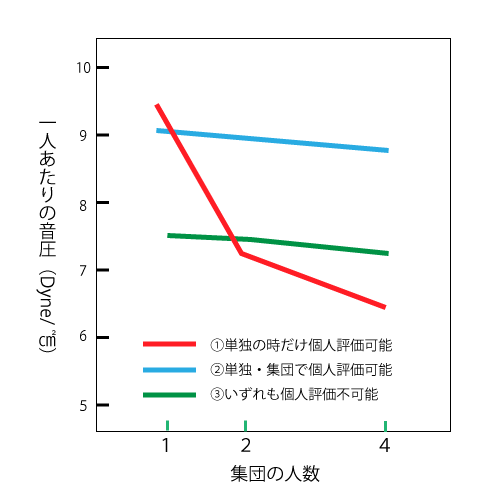

そして、測定される「条件」が「3パターン」あり、それぞれの被験者に伝えられました。声は録音してコンピュータで測定される設定です。

①単独の時だけ個人評価可能

:1人で声を出す時だけ、「あなた」(被験者)個人の「声量」が測定される。集団になったら測定は不可能。

②単独・集団で個人評価可能

:1人でも、2人、4人でも、「あなた」(被験者)個人の「声量」は測定される。

③いずれも個人評価不可能

:1人でも、2人、4人でも、個人の「声量」の測定は不可能。「声量」ではなく合計の「強さ」を測定する。

自分のする努力が「しっかり評価されるか否か」を「評価可能性」と言います。上の3パターンでは、「②単独・集団で個人評価可能」の時に、個人の声量(努力)が、常に評価されるので、「評価可能性」が100%です。その反対が、「③いずれも個人評価不可能」ですね。個人の声量は測定しないので、「評価可能性」は0%です。

ここで注目したいのは、「①単独の時だけ個人評価可能」の時です。

自分「ひとり」で声を出している時は測定されて、「みんな」で声を出している時には、測定されないのであれば、「ひとり」の時は全力で声を出して、「みんな」の時には「ちょっとぐらいいかな」と、「手抜き」を発生する確率が高くなります。

もし、声量が下がれば、「社会的手抜き」が発生したことになります。

結果は、次の表の通り、「①単独の時だけ個人評価可能」(赤線)の条件の時に、明らかに、差が出ました。

『社会心理学ショート・ショート』(新曜社)p54図2を元に作成

「①単独の時だけ個人評価可能」(赤線)では、「ひとり」の時には、声量が高いのに、「2人」「4人」となると、声量が明らかに下がっています。

これに対して、②単独・集団で個人評価可能では、声量が下がりません。「ひとり」の時も「みんな」の時でも、自分の声量が測られ評価されます。

そして、③いずれも個人評価不可能の時には、「ひとり」時でも、声量が低いのがポイントです。

以上の事実を考えると、「ひとり」か「みんな」(集団)かに加えて、「評価されるか否か」も、被験者の「社会的手抜き」の度合いに影響を与えていることがわかります。

ラタネの実験は、1970年代、80年代のもので、時代の「古さ」は否めません。そこで2015年に放映されたEテレビ(NHK)のテレビ番組「大心理学実験」の結果を見てみましょう。

番組の実験に協力した「日本社会心理学会」のサイト「NHK「大心理学実験」関連情報」に実験の内容と結果が出ています。

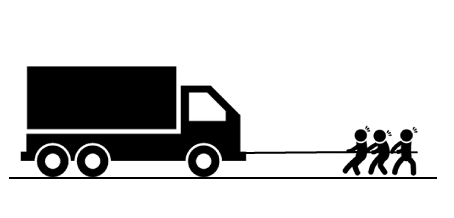

実験は、「力のある男がトラックをロープで引く」という実験です。条件は、「ひとり」(単独)、「3人」、「5人」のパターンでした。

ラタネの「大声実験」と同じく、もし「ひとり」で引く時より「みんな」(集団)で引く時のほうが、個人の出す力が下がったら、「社会的手抜き」が発生したことになります。

結果を、「NHK「大心理学実験」関連情報」の内容を元にまとめると、次のようになりました。

①1人ずつ引く:平均106kg

②ロープ3本で3人で引く:平均100.2kg

③ロープ5本で5人で引く:平均97.9kg

人数を増えると、個人の出した力が低下しているのがわかります。同じ内容で、別の男たち(サッカー部)で行った時にも、集団の時には、「個人の出す力」が減少しました。

この実験でも、集団になった時に、「社会的手抜き」が発生したといえます。

「社会的手抜き」といえばラタネの名が浮かびますが、この「集団心理」は様々な研究がされています。日本で「社会的手抜き」を正面から扱った本は、社会心理学者「釘原直樹」教授の著『『人はなぜ集団になると怠けるのか – 「社会的手抜き」の心理学』(中公新書)です。

(釘原 直樹 中公新書)

クリックするとAmazonへ!

ラタネのことは一部で紹介されていますが、釘原教授が行った実験も紹介されていて、「社会的手抜き」が広く奥深い概念であることを理解できます。

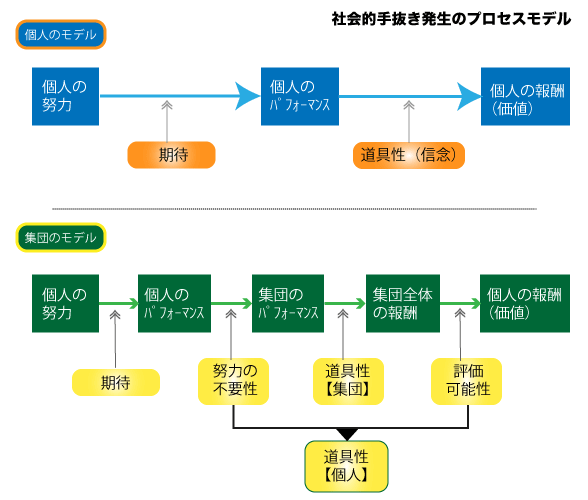

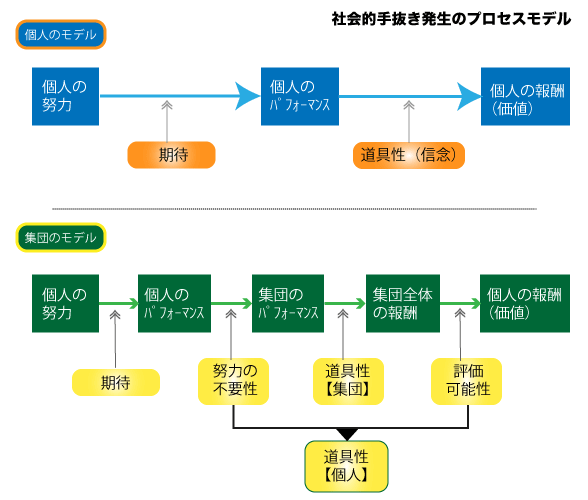

この著に、「努力」と「報酬」との観点から「社会的手抜き」が発生する心理プロセスのわかりやすい図があります。

図1ー4社会的手抜き発生のプロセスモデル(Nijistad, 2009)を元に作成

まず、上にあるのが「個人のモデル」で、下にあるのが「集団のモデル」です。営業マンを例に説明していきます。まず「個人のモデル」からです。

営業マンAさんが、業績(パフォーマンス)をあげようと努力(個人の努力)をしています。Aさんは営業の仕事が好きで、業績(パフォーマンス)も安定しています。

すると「努力をすれば業績を出せる」という「期待」も高いレベルを維持しています。もし、「努力しても業績を出せない」と考えていたら、「期待」は低いことになり、スタート地点の「個人の努力」がお粗末なものになる可能性があります。

「努力をすれば業績を上げられる」という「期待」は、「個人の努力」に影響を及ぼすのです。

次に、個人の業績(パフォーマンス)が、「個人の報酬」(価値)に結びつくことで、「個人の努力」は、さらに高まります。

図に「道具性」(信念)という、わかりにく言葉があります。「道具性」がわからないと、つまづきますので、わかりやすい釘原教授の説明を本から引用いたします。

『「道具性」はパフォーマンスが何らかの報酬や罰に結びつくと思っている度合い(信念)」を意味する。業績が上がれば、給料が増えたり、賞賛されたり、名誉を得ることができると思っている程度が強いのであれば、「道具性」が高いことになる。また、逆に業績が悪ければ給料が下がり、叱責されるとの強い信念を持っている場合も「道具性」が高い。』

『人はなぜ集団になると怠けるのか – 「社会的手抜き」の心理学』

(釘原 直樹 中公新書)

「努力して業績を上げたら給与(報酬)が上がる」。会社の給与制度が成果主義で、業績と連動していたら、個人の「道具性」は高くなるといえます。

もし、「努力して努力して、業績を上げても、給与もあがらなければ、誰からもいい評価をもらえない…」という心理状態であれば、「道具性」は低いといえます。

「報酬」とは給与や賞与などの金銭的なものだけではありません。お金より、「他者からの賞賛」を重視する人もいます。社内で「高い評価」をされることが、何よりの「心の報酬」になる人がいます。報酬には、その人の「価値観」が影響します。そこで、「個人の報酬」(価値)となっています。

以上のように、「個人がどれだけ努力するか」を「パフォーマンス」と「報酬」との関連からプロセス化した図が、上の「個人のモデル」です。

では、集団になると、プロセスはどうなるのでしょう。ここに「社会的手抜き」が発生する心理があります。もう一度、図を見てみましょう。

図1ー4社会的手抜き発生のプロセスモデル(Nijistad, 2009)を元に作成

「集団」になると「手抜き」が発生するのは、「個人の努力」が「個人の報酬」に直結しにくからです。「ひとりでがんばって、業績をあげても、報われない」という心理のためです。

例えば、先ほどの営業マンAさんの会社が、営業部全体の業績が個人の給与額と連動しているとします。

営業部には、Aさん以外に4人の営業マンがいます。Aさんは常に対前年比120%を目指そうとする努力家で「優秀な営業マン」です。しかし、他の4人が「そんながんばらなくてもいいでしょう」というスタンスの「凡庸な営業マン」です。

これでは、Aさんが、どれだけ努力しても、Aさんは報われない可能性が高くなります。

他の4人が努力をしなければ、「集団のパフォーマンス」が頭打ちになるので、営業マンAさんが「努力の不要性」を感じやすくなります。4人の凡庸な営業マンたちから見ても「努力の不要性」が出てきます。というのは、こんな心理です。

「Aさんが優秀で頑張ってくれるから、俺たちは、そんながんばらなくてもいいでしょ」

この「凡庸な営業マン」のような考え方(信念)を、多くの人が持っていたら、それは「集団の信念」となります。つまり「集団の道具性」であり組織風土です。この無気力な心理が「社会的手抜き」を発生させ、営業部の業績(集団のパフォーマンス)に影響を与えます。結果として「集団の報酬」も悪化することになります。

そして「集団の報酬」が「個人の報酬」と関連がうすいのであれば、「個人の努力がしっかり評価される」という「評価可能性」は低い状態です。

ラタネの「大声実験」を思い出してください。個人の声量がしっかり測定されるか否かの「評価可能性」が、個人の声量に影響を及ぼしていました。

「ひとりでがんばって、業績をあげても、報われない」という「個人の道具性」(信念)が、営業マンAさんの心の中に強くなってしまったら、やる気を失い、努力をしなくなる可能性が高まります。

ここまでのプロセスを考えてみると、やはり「集団の存在」が「社会的手抜き」を生み出す原因になっていることがわかります。

以上のプロセスは、「努力」と「報酬」との関連から「社会的に手抜き」について考えたモデルです。人間の心理は複雑ですから、他にも「社会的手抜き」の発生メカニズムを説明するモデルは考えられます。

さらに詳しくは、『人はなぜ集団になると怠けるのか – 「社会的手抜き」の心理学』(釘原 直樹 中公新書)をご覧ください。

社会的手抜き(Social loafing)は、社会の至るところで見られる現象です。政治家が議会中に、関係ない本を読んいることも「社会的手抜き」であれば、会社で、いいアイデアを練ろうとブレストをしていて、「どうせ上司が決めるんだし…」と考え、アイデアを出さなかったら、それも「社会的手抜き」です。

そう考えると、「社会的手抜き」は、多くの人が経験していることであり、実際に自分が体験した「社会的手抜き」思い出して、「なぜ、あの時、自分は手抜きをしたのだろう」と自問自答してみると、その発生メカニズムの心理を、とらえることができるでしょう。

最後に強調しておきたいのは、「集団」になると、必ず社会的手抜き(Social loafing)が発生するのではない、という事実です。

社会的手抜き(Social loafing)の反対の概念を、「社会的促進」(Social facilitation)といいます。

「社会的促進」(Social facilitation)とは、ひとり(単独)で何かに取り組むよりも、自分以外の人たち(集団)と一緒に取り組む時のほうが、他者からプラスの影響を受けて、個人の努力の質と量が促進され高まること。

運動会の綱引きで、「他の人ががんばってるから、自分がひとりぐらいいいか」と、「手抜き」をするのも人であれば、「他の人もがんばっているから、自分もがんばろう」と考えるのも人です。

他人(集団)の存在によって、「努力が促進される」、つまり、「もっと努力をしよう、もっとがんばろう」と実際に、努力の質が高まれば、それが「社会的促進」(Social facilitation)です。

社会的手抜き(Social loafing)と「社会的促進」(Social facilitation)を合わせて考えてみると、さらに興味深い、心理が浮きぼりになるでしょう。

(文 松山淳)