社会心理学の有名な実験に「アイヒマン実験」があります。人間の「服従の心理」に関するものです。イエール大学の心理学者スタンレー・ミルグラム(1933~1984)が主導しました。その名から「ミルグラム実験」とも言われます。

Black and white photograph of Stanley Milgram as a young man. Suspected to be from his faculty profile at Harvard in the late 1960s.

実験の結果は、1963年、米国の社会心理学会誌『Journal of Abnormal and Social Psychology』に掲載され、議論を巻き起こしました。ABCテレビは「第10レベル」というタイトルでドラマ化。2015年には映画『アイヒマンの後継者 ミルグラム博士の恐るべき告発』が公開されています。(日本公開は2017年)。

(販売元: Happinet)

書籍としては『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)があります。その中で、ミルグラムは「服従の心理」ついて、こう言っています。

盗みや殺しや暴行を心底嫌っている人でも、権威に命令されたらこうした行動をあっさりやってしまいがちだ。独自行動では考えられないような振るまいでも、命令されたら何のためらいもなく実行されたりする。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p7

善良な人間が、権威に逆らえず罪を犯してしまう。一流企業や官公庁における組織ぐるみの隠蔽工作はその代表例でしょう。「悪い」とわかっていながら、長いものに巻かれてしまうのが人間です。そこに「服従の心理」があります。

心理学者ミルグラムの実験が、なぜ「アイヒマン実験」というのか。疑問を持った人もいるでしょう。「アイヒマン」とは、ユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)の一翼を担ったナチスの将校アドルフ・オットー・アイヒマンのことです。

アイヒマンはユダヤ人移送局長官でした。彼の指揮によって何十万人というユダヤ人がナチス強制収容所に送られ虐殺されました。さぞ、ひどい極悪人かと思ったら、戦後の裁判で明らかになったアイヒマンの人物像は、きわめて小役人的な凡人だったのです。

Milli John – This is available from National Photo Collection of Israel, Photography dept. Goverment Press Office (link), under the digital ID D3-067.

つまり、どこにでもいる普通の人が、ナチスという権威に服従したがために大量虐殺の片棒をかついでいたのです。「ミルグラム実験」の狙いは「善人が権威に屈して悪いことをしてしまう」点にあります。ですので「ミルグラム実験」は「アイヒマン実験」ともいうのです。

「アイヒマン実験」には、いくつかのパターンがありますので、ここでは誤解のない範囲で、できるだけ簡単にどんな実験内容だったのかをお話しします。

あなたを主人公にしましょう。あなたは、実験の被験者です。

Advertisement for the recruiting of the Milgram experiment subjects. The original GIF was losslessy compressed to PNG (it was in public domain).

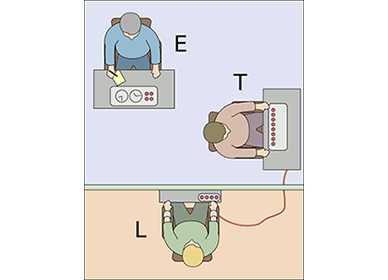

実験への協力者を募る新聞広告見て興味を持ちました。4ドルもらえます。それならばと、指定された場所にやってきました。実験室に入ると、ガラス越しに部屋があり、人が座っています。電気ショックをかける装置が、その人につけらています。この人をX氏としましょう。

あなたが座った席には機械があります。15ボルトから450ボルトまでメモリがあり、30段階にわかれています。

あなたのそばに立っている監督官が言います。

「これから行う実験は人類進歩のためです。簡単なテストをXさん出題します。そのテストにXさんが間違えたら、Xさんに電気を流していだきます。そして、不正解の度に、ボルトのメモリを上げていってください」

テストが開始されます。残念ながらはX氏は何度も間違えます。あなたは、その度にボタンを押してX氏の体に電気を流していきます。X氏の体は震え、目が見開かれ、ものすごい形相で苦しみに耐えています。

それを、あなたは見ています。途中、何度も抗議しますが、「あなたは、この実験を続けるべきです」と命令されます。「これはまずい、おかしい」と思っているのですが、あなたは監督官の言葉に従い、テストを続行します。

監督官の言われるがままに電気ボルトのレベルをあげていきます。180ボルトでX氏は、「痛くてたまらない!」と体を震わせ、270ボルトでは「やめてくれ、お願いだから、やめてくれ」と絶叫します。今にも死んでしまいそうです。眼球が今にも飛出しそうです。

あなたは、自分が「人間として、しはいけないことをしている」と知りながら、監督官に逆らうことができず、最後、450ボルトまでメモリを上げてしまいました。X氏はぐったりとうなだれ反応がなくなってしまいました。気絶してしまったのか、死んでしまったのか…。

クリックするとAmazonへ!

「アイヒマン実験」の内容を読んで、「自分は絶対にしない」と思ったのではないでしょうか。席を立つなり部屋を出るなり、抵抗できそうなものです。

事前の予測調査では、ある精神科医は、150ボルトでほとんどの人がやめる。450ボルトまでいくのは、1000人に1人だと予測しました。

ですが、この実験で40名のうち25名が、最後の450ボルトまで電圧を上げつづけたのです。もちろん「喜んで」ではなく、葛藤をしながらですが、監督官に服従し続けたのです。実験ですから、X氏は演技をしています。

なぜ、こんなひどい実験に人間は服従してしまうのでしょうか。ミルグラムは、その理由を「エージェント状態」という言葉で説明します。

権威システムに参加する人物は、もはや自分が独自の目的に従って行動しているとは考えず、他人の願望を実行するエージェント(代理人)として考えるようになるということだ。

ある個人がひとたび自分の行動をこうした形で理解するようになると、その行動と内的機能には深刻な変化が生じる。それはあまりに顕著なので、こうした変化後の態度はその個人がヒエラルキーに統合される前とは別の状態に入るとすら言える。

これを「エージェント状態」と呼ぼう。これは、ある個人が他人の願望を実行しているものとして自分を理解したときの状態を指す。この反対が自律状態となるーつまり、その人が自分独自で動いているときの状態だ。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p180

実験に参加した人は、監督官を「権威」とみなします。「権威」と「実験者」との間には、上下関係というヒエラルキー(組織)が発生します。権威者の存在するヒエラルキー構造(組織)が「権威シスムテム」です。

「権威システム」というと、ちょっと難しいですけど、なんてことはない、「会社」をイメージしてもらえればよいのです。「会社」は「権威システム」です。「社長」「取締役」「部長」という上位の役職者が「権威」として存在し、その「権威」に従って働いている人たちがいますね。

会社の経営目標は「権威」(経営陣)が決めます。自分で決めて自分で動くのが「自律状態」で、その反対が「エージェント状態」とするなら、会社という「権威システム」に取り込まれ「権威」が決めた目標・目的を「権威」に成り代わって行っていくことは、「エージェント状態」になっているといえます。

そこに「服従の心理」があります。ですから、「悪いことをしている」とわかっていながら、組織ぐるみの犯罪が起きるのです。

では、ここから「エージェント状態」の3つの特徴をあげます。

- チューニング(チャンネル合わせ)

「権威」の言葉に常に意識があっている状態 - 場面の意味の再定義

特定の状況(場面)では「悪」が「善」に再定義される - 責任の喪失

「権威」の命令を実行しているだけであり、その責任は「権威」にあり自分にはない

チューニング(チャンネル合わせ)

実験で、被験者は監督官とより意識のチャンネルが合っています。X氏に対する意識は監督官より薄いものになっています。目の前で苦しんで叫んでいるのに、チューニングのあっていないラジオの雑音のようで「入ってこない」のです。こうした「権威者」の存在にチャンネルがあって、「権威者」の言葉をより強く尊重してしまっているのが「代理状態」の特徴です。

社長(権威)の命令が、世間の常識に照らしあわせて「おかしい」と感じながらも、社員は「命令」に服従し罪を犯します。上層部の命令が絶対に正しいように思われ、「良識」が麻痺していくのです。

「罪深いこと」とわかっていながら、相手の考えを推し量る「忖度」は、権威者への過度な「チューニング」によって発生するといえます。

きわめて現実的な意味で、被験者の中ではチューニングが起こり、権威から発せられるものに対しては最大限の感度を発揮するのに、学習者の信号は消音されて心理的にも遠く感じられてしまう。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p192

場面の意味の再定義

「国のため」「会社のため」といっ美しい言葉で飾られた目的の存在によって、「悪」は「善」に再定義されることがあります。

「アイヒマン実験」では、監督官が「人類の進歩のためです」と言っています。「人類進歩」のためであれば「450ボルトの電流を人に流す悪行」が正当化されるのです。「虐待的な実験行為が、正しい」と再定義されてしまうので、被験者は監督官に服従し、実験を継続してしまうのです。

どんな状況も、一種のイデオロギーを持つ。それは「状況の定義」と呼ばれ、ある社会的な場面の意味解釈である。ある状況の要素に一貫性を与える視点が提供される。同じ行為でも、ある視点からだと凶悪に思えるかもしれないが、別の視点からだとまったく問題なく見える。人々は、正当な権威が提供した行動の定義を受け入れる傾向を持つ。つまり、その行為を行うのは被験者でも、その意味を定義づけるのは権威となるわけだ。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p194

責任の喪失

「権威システム」に従い「代理状態」になると、命令を発する権威者に対しての責任は感じますが、命じられた「行為」については、責任を感じなくなっていきます。

監督官の命令により強く「責任」を感じるから、被験者は苦しんでいる人に電気を流し続けます。でも、その「行為」についての「責任」の感覚は、より弱いものになります。

売上を伸ばす。利益を出す。会社である以上、当然です。「命令」といわれなくても、会社という組織に組み込まれると、自然と意識する「権威」からの「命令」です。

かつて牛肉偽装事件がありました。国産ではない牛肉を「国産」と偽って販売していました。組織ぐるみでした。恐らく、それを実行していた人々は、権威者(経営陣)からの「命令」を果たすことへの「責任」は強く感じていたものの、偽装という「行為の内容」(悪)については、「罪の意識」が薄くなっていたのでしょう。

エージェント状態への移行の結果として最も大きいのは、その人は自分を導く権威に対しては責任を感じるのに、権威が命じる行動の中身については責任を感じないということだ。道徳が消えるわけではないが、その焦点がまったく変わってくる。従属的な立場の人間が感じる恥や誇りは、権威が命じた行動をどれだけきちんとこなしたかで決まるようになるのだ。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p194

「アイヒマン実験」の結論は、「善人はいとも簡単に悪人になる」という点にあります。ミルグラムは実験を分析し、本人の特性も考慮に入れるため、実験後、被験者にインタビューをしています。どんな育ち方をしたのか、どんな性格なのかを把握しようとしました。

しかし、そこに明確な相関関係は見い出せませんでした。ですので、性格など個人の特性より「権威システム」という「状況」が「善人を悪人にしてしまう」と考えられます。

ミルグラムは、こう言っています。

服従実験で数百人の被験者を見てきたが、そこでの服従の水準は心穏やかならぬほど高いものだった。いやになるほど常に、善良な人々は権威の欲求に屈して、冷酷かつ激烈な行為を実施するのが観察されたのである。

日常生活では責任あるまっとうな人々が、権威の仕掛けにとらわれ、知覚を操作されて、実験者による状況定義を無批判に受け入れることにより、残酷な行動を実行するようにし向けられてしまった。

『服従の心理』 (スタンレー・ミルグラム 著 河出書房新社)p168

「アイヒマン実験」は世間に知れ渡り、心理学の歴史に残る「実験」になりました。ですが、他の心理学者がこの実験を批判し、「道徳」の観点から「問題の多い実験」という見方をされるようになっていきます。

被験者の病歴を調べていなかったり、実験の経験がトラウマになることが考慮されていませんでした。もし、心臓に持病を抱えていたら、実験の途中で、発作を起こして死んでしまっていたかもしれません。それほど心理的に強い圧力のかかる実験でした。

「アイヒマン実験」の被験者を探し出してインタビューした人物がいます。ローレン・スレイター(Lauren Slate)です。彼女はハーバード大で心理学の修士号を、ボスントン大では博士号をとっています。

スレイターの著『心は実験できるか―20世紀心理学実験物語』(紀伊國屋書店)には、「アイヒマン実験」の被験者へのインタビューが記述されています。

その中のひとりは、アイヒマン実験で、服従しなかった人です。監督官に抵抗して途中で実験を自分の意思でやめたのです。その理由は、「心臓の持病を抱えていて、これ以上続けたら、発作が出るかもしれないと、怖くなったから」というものでした。

ミルグラムは批判を受け続けます。やがて、心理学の世界に、居場所を無くしていきました。

ただ、時代はかわっても、時として「権威」が「善意ある人」を苦しめる組織の構図はかわっていません。ですので「アイヒマン実験」は「人間のもろさ」を諭しつつ、「権威システム」の暴走に警鐘を鳴らし続ける役割を担う実験として後世に語り継がれていくべきでしょう。

人は状況によっていとも簡単に「服従」してしまうのです。だからこそ、会社という組織が、あるいは、組織の中にいる「権威」(リーダー層)が、「善」に対する強い意識を持ち続けなければならないのです。

(文:松山 淳)