「サーバントリーダーシップ」とは、リーダーがフォロワーに奉仕することで「信頼」を獲得し、その「信頼」を源泉として発揮されるリーダーシップのことである。「奉仕型リーダーシップ」「支援型リーダーシップ」と呼ばれる。提唱者はロバート・K・グリーンリーフ(Robert・K・Greenleaf)。日本で着実に広まるサーバントリーダーシップについて解説する。

目次

キリストが弟子たちの足を洗った。

これは「最後の晩餐」でのエピソードです。「洗足式」と呼ばれる儀式となり、今も行っている教会があります。

キリストは、ヨハネ、ペテロ、ヤコブなど十二使徒の弟子を率いるリーダーでした。そのリーダー自らが、膝まづき足を洗ったのです。当時、足を洗うのは召使いなどの身分の低い者の仕事でした。リーダーが「足を洗え」と弟子に命令したのではなく、自らが「奉仕の精神」を発揮して召使いの仕事をしたのです。

こうしたキリスト教の「奉仕の精神」が根付くアメリカから、「サーバント・リーダーシップ」が生まれてくるのは自然なことかもしれません。

今回の記事のメインテーマである、サーバント・リーダーシップは、「奉仕型リーダーシップ」「支援型リーダーシップ」と訳されます。

《サーバントリーダーシップ》

⬇️

奉仕型リーダーシップ

支援型リーダーシップ

サーバント(Servant)の意味は、日本語では「召使い」「使用人」です。「サーバント」に「リーダーシップ」という対立する言葉がつくことで、サーバント・リーダーシップは、逆説的な意味合いを強めています。

私はサーバント・リーダーシップを、こう定義しています。

リーダーがフォロワーに奉仕することで

「信頼」を獲得し、

その「信頼」を源泉として

発揮されるリーダーシップ

サーバント・リーダーシップの提唱者は、元AT&T(米国の大手通信会社)マネジメントセンター所長のロバート・K・グリーンリーフ(1904-1990)です。

彼はAT&Tに40年間勤務。その後、第2の人生として25年間、オハイオ大学、マサーチュセッツ工科大学、フォード財団、リーダー財団など、様々な組織にコンサルティングを行いサーバント・リーダーシップの啓蒙に尽くしました。

1964年に「応用倫理学センター」を創設し、これがサーバント・リーダーシップの啓蒙拠点となります。「応用倫理学センター」は、1985年に「ロバート・K・グリーンリーフ・センター」と改称され、グリーンリーフ亡き今も、活動は継続されています。

(Robert・K・Greenleaf)

グリーンリーフが、1970年に書いた『リーダーとしてのサーバント』という小論で、初めて「サーバント・リーダーシップ」という言葉が使われました。この小論が「サーバント・リーダーシップ」の始まりです。

彼は、敬虔なクリスチャンでしたので、「奉仕の精神」に基づく行動は、日頃から心がけていたことだったでしょう。

そんなグリーンリーフが、「サーバント・リーダーシップ」の発想を得たのは、米国の小説家ヘルマン・ヘッセが書いた『東方巡礼』です。『東方巡礼』のあらすじは、こんな感じです。

新潮社 (1957)

旅行の一団にレーオという「召使い」がいた。荷物運びや旅を指揮する「代弁者」の個人的な用をこなしたりしていた。レーオは陽気で親切で、かといって目立つことがなく、押しつけがましくない人をひきつける魅力をもっていた。だから誰もがレーオを愛していた。

ところが、レーオは、モルビオ・インフェリオレ(「死の病」を意味する)の危険な峡谷で姿を消してしまう。皆でレーオを探したが、見つけることはできなかった。

やがて旅団のメンバーは、「結社の証書」のことで言い争うようになり、信頼関係が崩れていく。Hは疑惑にかられ、旅をする気力を失い旅団から離れる。「東方巡礼」の旅は失敗に終わった。Hは結社から脱走した裏切り者となってしまう。

その後、Hは幻のような記憶となった「東方巡礼」の出来事を記録に残そうとする。だが、うまくいかず苦悩している時に、相談に乗ってもらおうと作家のルカスを訪ねる。ルカスはHがあまりにレーオにこだわっていたため、からかい半分、手元にあった住所録を適当に開いて「レーオ」という名を指さし笑った。「ここにもうちゃんとレーオという人がいる」と。

Hがその住所を尋ねてみると、その「レーオ」は、東方巡礼に同行したあの「レーオ」だった。そしてHは、結社のトップである最高幹部が、実は「レーオ」だと知ることになる…。

最高幹部(トップ・リーダー)が、わざわざ「召使い」となって、旅するメンバーに奉仕していたのですね。『東方巡礼』で、レーオは「奉仕の法則」について、こう言っています。

「長く生きようと欲するものは、奉仕しなければなりません。支配しようと欲するものは、長生きしません」

『東方巡礼』(ヘルマン・ヘッセ全集〈第10巻〉新潮社)p219-220

グリーリーフは、『東方巡礼』で描かれた「リーダー(最高幹部)がサーバント(召使い)であった」逆説的な点をとらえて、「サーバント・リーダーシップ」の本質を語っています。

クリックするとAmazonへ!

私にはこの物語がはっきりとこう語っていると思われる。「優れたリーダーは、まずサーバントと見なされる」、と。この単純な事実こそ、レーオの偉大さの鍵となっている。実を言えば、レーオはずっとリーダーだったが、そもそもサーバントだった。なぜなら、それが彼の生来の姿だったからだ。生まれつきサーバントとしての資質を備えた人に、リーダーシップが授けられたということである。

『サーバント・リーダーシップ』(英治出版)p45

グリーンリーフは、リーダーの資質を、生まれ持って「サーバント」的な精神を備えた人だと言っています。そんな人にリーダーシップが授けられるのだと。

キリスト教的な「奉仕の精神」が根付く国はよいのですが、日本人の多くは、キリスト教を信仰しているわけではありません。「サーバント・リーダーシップ」を受け入れてもらうことは、時に困難を極めます。

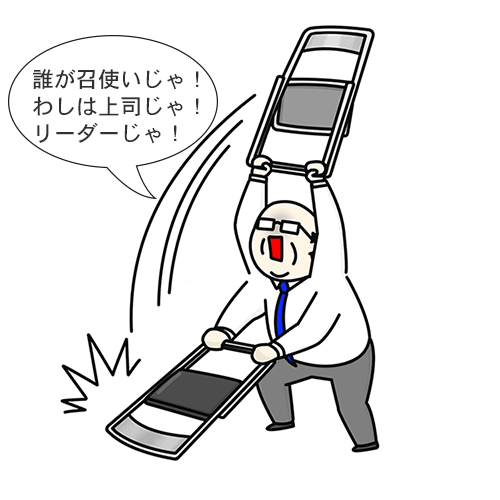

「サーバント」(召使い)という言葉が、どうにもこうにも、抵抗感のある人がいるのです…。

前に書いた通り、「サーバント」は、「召使い」「使用人」という意味です。また、「サーバントリーダー」は、奉仕し尽くすリーダーです。すると、これらの低姿勢な言葉に過剰に反応して「上司が部下の召使いとは、なんだ!」「何で上司が部下に尽くすんだ」「奉仕って、仕事はボランティアじゃないんだぞ!」などと、表面的な理解で拒絶してしまう人がいます。

サーバント・リーダーを否定する人は、「地位の高さ」やそれに伴う「権力の強さ」が、リーダーシップ力を決めると認識しがちな「プライド」の高い人たちです。

一方で、「サーバント・リーダーシップ」は、「利他」や「謙虚さを美徳とする」精神文化が根付く日本において、むしろ受け入れやすいリーダーシップだと考えることができます。

実際、サーバント・リーダーシップ研修を行うと、人生の信条として「利他の精神」や「謙虚さ」を、そもそも大事にしているリーダーたちは、サーバント・リーダーシップをとても好意的に受け入れます。

「今まで自分がなんとなく行ってきたリーダーシップを、理論的には説明できなかったけれど、つまり、自分はずっとサーバント・リーダー的な動き方をしてきたんだとわかって、安心したし自信がもてた!」

また、「自分はリーダータイプではない」と悩んでいた人たちとっては、「このリーダーシップならやっていける」と、救いになるのです。

「リーダーシップは、リーダー(上司)からフォロワー(部下)への影響力」のことですから、どのように影響を与えるのか、そのスタイルは自由でいいのです。

「先頭にたって引張る」も〝リーダーシップ〟ならば、「部下を支えるためにリーダーは存在する」と謙虚に考え「奉仕の精神」で行動するのも〝リーダーシップ〟です。

ちなみに、グリーンリーフは、こう書いています。

私の経験からすると、真に優れた組織のまさにトップはサーバント・リーダーだ。こうした人々は、謙虚で腰が低く、オープンで人の話を素直に聞き、丁寧で面倒見がよく、その上、決断力がある。

『サーバント・リーダーシップ』(英知出版)p31

この一文を読むと、『ビジョナリーカンパニー2』(日経BP社)で提唱された卓越したリーダーの特徴である「第五水準のリーダー」を思い出しますね。(「第五水準のリーダー」については、「リーダーにカリスマはいらない」で、詳しく書きましたので、ご参考までに)

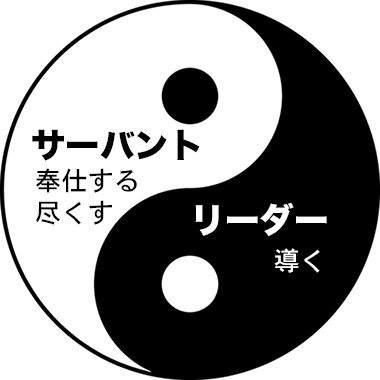

「第五水準のリーダー」を定義する一文に「矛盾した性格の組み合わせ」とあります。グリーンリーフがいう「サーバントがリーダーである」。これは、よく考えると矛盾しています。サーバントは奉仕する人であり、尽くす人です。リーダーは、集団を引っ張り導く人です。でも、その矛盾にリーダーシップの真実が隠されています。

「冷めた情熱」「優しい悪魔」「小さな巨人」など、矛盾した言葉をあえて組み合わせることで、言葉の意味に深みを出す修辞技法を「撞着語法」(オクシモロン:oxymoron)と言います。「撞着」とは、「矛盾」のことです。「急がば回れ」「ゆっくり急げ」もそのひとつですね。

サーバント・リーダーシップも「撞着語法」と考えることもできます。矛盾しているので、一見、「なんだ!」と疑問に思うのですが、矛盾ゆえに、世の真実を表現しているのです。

光があれば闇があり、夜があれば朝があります。男がいれば女がいて、西洋があれば東洋があります。陰と陽。世の中は、矛盾し対立する概念で成り立っています。

「闇」(陰)と「光」(陽)は、言葉として対立していますが、どちらかが欠けてしまうと、その反対のものが成立しなくなります。こうした関係を「二律背反」と言います。

「光」は「闇」があって生まれ、「闇」も「光」があるから生まれます。意味は反対だけど、互いにその存在に「命」を与えていて共にある。これをシンボル化したのが、中国の古典『易経』にある「太極図」ですね。

「サーバント」と「リーダー」は、矛盾しているようで、実は、互いに力を与えていて、ひとつのリーダーシップの形を成立させているのです。

フォロワーに対して謙虚に尽くすからこそ、「信頼関係」が生まれ、その「信頼」を力にかえて、リーダーシップはより強いものになっていきます。

サーバント・リーダシップの真髄は、日本でおなじみの「ことわざ」にあると、私は考えています。これも矛盾をはらんだ意義深い格言です。

実るほど頭を垂れる稲穂かな

人望のある人格の高いリーダーほど謙虚であり、頭を下げることができます。「ありがとう」と、感謝をすることを忘れません。サーバント・リーダシップを忘れそうになったら、この言葉を思い出しましょう。

さて、話しが東洋へふれてきたので、本家アメリカでのサーバント・リーダーシップに話しを戻しましょう。

グリーンリーフが、1964年に「応用倫理学センター」を創設し、これが1985年に「ロバート・K・グリーンリーフ・センター」となりました。この所長であったラリー・スピアーズが、サーバント・リーダーシップの10属性をあげています。

我が国でのリーダーシップ研究の第一人者である神戸大学の金井壽宏先生が、この10属性をわかりやすくまとめて下さっていますので、『サーバント・リーダーシップ』(英知出版)p572-573より引用いたします。

- 傾聴(Listening)

大事な人たちの望むことを意図的に聞き出すことに強く関わる。同時に自分の内なる声にも耳を傾け、自分の存在意義をその両面から考えることができる。 - 共感(Empathy)

傾聴するためには、相手の立場に立って、何をしてほしかかが共感的にわからなくてはならない。他の人々の気持ちを理解し、共感することができる。 - 癒し(Healing)

集団や組織を大変革し統合させる大きな力になるのは、人を癒すことを学習することだ。欠けているもの、傷ついているところを見つけ、全体性(Wholeness)を探し求める。 - 気づき(Self-Awareness)

一般的に意識を高めることが大事だが、とくに自分への気づき(self-awareness)がサーバント・リーダーを強化する。自分と自部門を知ること。このことは、倫理観や価値観とも関わる。 - 説得(Persuasion)

職位に付随する権限に依拠することなく、また、服従を強要することなく、他の人々を説得できる。 - 概念化(Conceptualization)

大きな夢を見る(dream great dream)能力を育てたいと願う。日常の業務上の目標を超えて、自分の志向をストレッチして広げる。制度に対するビジョナリーな概念をもたらす。 - 先⾒力、予⾒力(Foresight)概念化の力と関わるが、今の状況がもたらす帰結をあらかじめ見ることができなくても、それを見定めようとする。それが見えたときに、はっきりと気づく。過去の教訓、現在の現実、将来のための決定のありそうな帰結を理解できる。

- 執事役(Stewardship)

エンパワーメントの著作で有名なコンサルタントのピーター・ブロック(Peter Block)の著者の書名で知られているが、執事役とは、大切なものを任せても信頼できると思われるような人を指す。より大きな社会のために、制度を、その人になら信託できること。 - 人々の成長にかかわる(Commitment to the growth of people)

人々には、働き手としての目に見える貢献を超えて、その存在そのものに内在的価値があると信じる。自分の制度の中のひとりひとりの、そしてみんなの成長に深くコミットできる。 - コミュニティづくり(Building community)

人間の歴史のなかで、地域のコミュニティから大規模な制度の活動の母体が移ったのは、最近のことだが、同じ制度のなかで仕事をする(奉仕する)人たちの間に、コミュニティを創り出す。

Larry C.Spears(1998).“Tracing the Growing Impact Of Servant-Leadership.” In Larry C.Spears ed(1998). Insights Of Leadership:Service,Stewardship,Spritt, and Stewardship-Leadership. New-York:Jhon Wiley & Sons.pp.3-6の記述より金井が要約。

この10属性で特徴的なのは、やはり「傾聴」「共感」「癒し」という項目が最初に来ている点です。この3つは、リーダーに求められる資質として、正面切っては、なかなかクローズアップされてこなかったものです。

こう聞いたら、どうですか?何だか、ちょっと、違和感がありますよね。力強さに欠けるというか、リーダー論っぽくないような…。

「傾聴」「共感」「癒し」というと、リーダーというよりも、カウンセラーなどセラピストの資質です。でも、ここがサーバント・リーダーシップの特徴的なところです。

「コーチング」がリーダーの基本スキルとなる、現在の日本では、サーバント・リーダーシップという包括的なリーダーシップ理論があることで、コーチング・スキルを学ぶ後ろ盾になります。

人の話しを本当に「聴く」ということは、謙虚さがなければ、できないことです。コーチングで「傾聴」は必須スキルですが、傾聴だけにフォーカスしてスキル磨こうとするよりも、傾聴がサーバント・リーダーシップと結びついて、自身のリーダーシップ力を高めると考えたほうが、より包括的にリーダーシップを磨く思考に近づくことができますね。

さて、サーバントの条件なども理解できたところで、実務家たちの声に耳を傾けてみたいと思います。

トップバッターは、かの「資生堂」です。

2001年より「資生堂」の社長として社を導いた池田守男氏は、不振にあえいでいた会社を立て直すために「サーバント・リーダーシップ」の考え方を改革の中心におきました。その詳細は、『サーバントリーダーシップ入門』(著 池田守男 金井壽宏 かんき出版)に書かれています。

(池田守男 金井壽宏かんき出版)

クリックするとAmazonへ!

資生堂は池田氏の経営改革で、それまでとは違った戦略をとり、成功をおさめることができました。サーバントの精神を発揮し、店頭で働くスタッフの意見に耳を傾け、スタッフの「声」を具現化していきました。スタッフの着る制服を変えたり、POSシステムの導入を行ったりして、組織風土を変えていきました。現場のスタッフから意見を聞く会議には、社長自ら出席しました。

元池田社長は、『サーバントリーダーシップ入門』に、こう書いています。

『サーバントリーダーシップ入門』(著 池田守男 金井壽宏 かんき出版)p112

これぞサーバント・リーダーシップですね。トップダウンで、命令によって、「あれやれ、これやれ」と強引に改革を押し進めるのではなく、現場で起きていることにリーダーたちがしっかり耳を傾け、第一線で働く人たち自らが改革の主役となるように、リーダーたちは一歩下がって後方支援役となるわけです。

このサーバント・リーダーの姿勢には、リーダーの原理原則のひとつが働いています。

リーダーとは、自分がヒーローなる人ではなく、

他人をヒーローにする人である。

サーバント・リーダーは『東方巡礼』のレーオのように、自分がヒーローになって喜ぶのではなくて、メンバーがヒーローになって喜べる人です。それこそ真のリーダーです。

クリックするとAmazonへ!

スターバックスを世界企業に育て上げたのはハワード・シュルツ(Howard Schultz)です。そのシュルツの右腕としてスターバックスの世界進出を支えたのが、ハワード・ビーハー(Howard Behar)です。1989年、スターバックスがまだ28店舗しかない時代に入社し、スターバックス・インターナショルの社長まで登りつめた人物です。

ふたりとも名前が「ハワード」ですので、「スターバックスは、ふたりのハワードによって育てられた」と言われることもあります。

そんなハワード・ビーハーは、サーバント・リーダーシップをとても大切していました。同僚たちにグリーンリーフの書いた『サーバントリーダー』の小冊子を読むように強く勧めていたのです。

『スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則』(日本経済新聞社)で、彼はこう書いています。

静かな声に耳を傾ければ、奉仕型リーダー、つまり最良のリーダーとしての習慣を身につけることができるだろう。

『スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則』(ハワード・ビーハー 日本経済新聞社)p206

この精神は、資生堂の池田社長に通じるものですね。ビーハーが「奉仕型リーダー」を「最良のリーダー」と言っている点がポイントです。

スターバックスでは、「本社」を「サポートセンター」と呼びます。「本社」が偉いのではなくて、現場をサポートするのが「本社」の役割だとする「サーバント精神」のあらわれですね。店舗で働くスタッフたちは「パートナー」と言われます。

ハワード・ビーハーはサーバント・リーダーシップの精神を組織に浸透させるために、自分のオフィスを出たところに「逆さまの組織図」をかけていました。

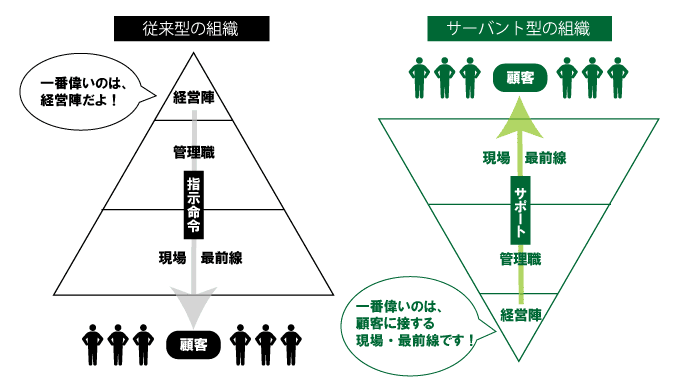

下の図で左が一般的な「組織図」のイメージですね。経営陣などトップ・リーダーが一番上に位置されて、上にいくほど「偉くて」、下にいくほど「偉くない」とされます。上から指示命令がなされて、下で働く人たちは、それに従います。

サーバント・リーダーシップを重視する組織では、従来型の組織図をひっくり返して考えます。経営陣が一番下であり、組織で一番上に位置するのは、顧客にダイレクトに接する社員たちです。そして、経営陣をはじめとしたリーダーたちは、「奉仕の精神」をもって、最前線で働く人たちを支援(サポート)するのが役割だと認識しています。

サーバント・リーダーは、地位の「高さ・低さ」、誰が「偉い、偉くない」といった考え方をしません。ポジションは「役割」に過ぎないと考えます。社長には社長の役割があり、新入社員には新入社員の役割があります。もちろん能力に差がありますが、組織にとってはどちらも大切な仕事です。

「逆さまの組織図」を掲げる意味は、「ポジションの高い人が偉い」とする従来型の組織図へのアンチテーゼです。「現場・最前線が一番偉い」のだと、リーダーたちが傲慢になることを戒め、働く人を大切にするサーバント型の企業姿勢を表現したものといえます。

サーバント・リーダーシップの始まりは1970年でした。

2000年に入って資生堂の成功例も出て、日本でも注目されてきました。そして着実にその裾野は広がっています。私も2010年頃から、サーバント・リーダーシップに関する研修や講演の依頼をいただくようになりました。地方の中小企業からも「リーダー層の意識改革をしたい」と経営陣から依頼があります。

参考 サーバント・リーダーシップ研修 詳細「働く人たちが苦しむ会社」と「働く人が幸せになる会社」のどちらを選ぶかとしたら、働く人はもちろんですが、顧客のほうも「働く人が幸せになる会社」から、製品やサービスを購入したいと考えます。

心の状態は顔に出るように、組織の内側が健全であれば、それは組織風土となって働く人たちの健康的な表情をつくり、顧客に安心感や希望を与えます。その事実は、コーポレート・ブランドをより強固なものにします。

ラリー・スピアーズによれば、経営陣が率先してサーバント・リーダーシップの考え方を組織に浸透させようとしている会社は、「働きたい会社」として社会から高い評価を受けているところが多いと言います。

「働き方改革」が叫ばれる日本では、多くの企業が組織改革に着手しています。「社員のエンゲージメントが高い企業ほど業績がよい」というデーターが、世界から提出されています。では、どのような働き方をすれば社員との会社とのエンゲージメント(精神的な絆)を強くすることができるのか。その問いの答えを模索する中で「サーバント・リーダーシップ」は注目されています。

グリーンリーフは、こう言いいます。

人間は、自分を導く人が共感してくれ、あるがままに受け入れてくれると一回り大きくなる。たとえ、能力の点からやり方を批判されても。この考えに基づいて、自分と歩む者を全面的に受け入れるリーダーは必ず信頼されるだろう。

『サーバント・リーダーシップ』(英知出版)p66

会社と社員との信頼。

経営陣と現場・最前線との信頼。

リーダー(上司)とフォロワー(部下)との信頼。

そうした組織で生まれる多様な「信頼」が「エンゲージメント」(精神的な絆)の中核にあるものです。

『東方巡礼』の最高幹部で召使いの「レーオ」は、こう言っていましたね。

「長く生きようと欲するものは、奉仕しなければなりません。支配しようと欲するものは、長生きしません」

『東方巡礼』(ヘルマン・ヘッセ全集〈第10巻〉新潮社)p219-220

ここでの「長生き」を、「経営(組織)が存続する」と置きかえることもできます。リーダーに対する信頼なくして組織は、長続きしません。

よって、サーバント・リーダーシップは、働く人たちの「信頼」を生み出し、経営を安定させるひとつの考え方として、「新しいリーダーシップ」から「定番のリーダーシップ」へと様相を変えて、日本の様々な組織で定着していくことでしょう。

(文:松山淳)(イラスト:なのなのな)