目次

「大将の胸臆は衆人の知る所にあらず」

『信長をめぐる50人』(粗田浩一 東京堂出版)

『名将言行録』にある織田信長の言葉です。「胸臆」は「胸の内」という意味です。現代語にするなら、こう表現できます。

「リーダーの胸の内は多くの人にはわからないものだ」

『名将言行録』は、歴史家の間でその真偽が問われています。本当に信長の言葉かわからず、後世の人が作った可能性もあります。

ただ、信長はとても口数の少ない男だった言われていますので、それを考えると、天下布武を成し遂げた孤高のリーダー信長らしさを感じます。リーダーには、孤独を友として、孤独に耐えなければならない時期があります。

薩長同盟を導いた坂本龍馬にも似た言葉があります。姉である乙女に送った手紙に記されていたものです。

クリックするとAmazonへ!

「世の人はわれをなにともゆはゞいへわがなすことはわれのみぞしる」

『坂本龍馬からの手紙』(宮川禎一 教育評論者)

「高知県立坂本龍馬記念館」のサイトでは、この言葉を「世の人は何とも云えばいえ 我がなすことは我のみぞ知る」と表現しています。もう少し現代風にすれば、こうでしょう。

「世の中の人は好き勝手に言えばいい。

私が成し遂げようとしていることは、私だけが知っていればいいのだ」

変革を導くリーダは孤独なものです。組織や社会を変えようとする時に、周囲の人に理解されないことは日常茶飯事で、多くのケース「で抵抗勢力」が現れ反対されます。リーダーが時代の先を行き過ぎると、「あなたの言っていることはおかしい」「変じゃないのか」と足を引っ張られるのです。

でも、「今の正しさ」ではなく、「未来の正しさ」を実現するのがリーダーシップです。

リーダーは、数多くの批判を引き受け、孤独感にさいなまれつつ、「今の正ししい姿」がいずれ通用しなくなることを一歩先に理解し、「未来の正しい姿」のために動き続けます。信長も龍馬もリーダーが味わう「周囲の人間に理解されない苦悩」を言葉にしていたといえます。

この名言には、龍馬の強い反骨精神と孤独の寂しさがにじみ出ています。龍馬の生まれもった性格もありますが、当時に学んでいた学問も影響していたでしょう。

江戸時代、武士の学問は儒学の一派「朱子学」です。儒学は「孔子」を祖とする学問であり、孔子といえば「論語」ですね。

「朱子学」は、林羅山によって江戸幕府の正学とされました。林羅山といえば、家康・秀忠・家光・家綱と、四代の将軍に仕えた「徳川幕府の頭脳」といえる人物です。

「朱子学」は、侍(サムライ)の模範的生き方を示す「武士道」の基礎をかたちづくりました。そして、この「朱子学」の流れをくんだ「陽明学」が、幕末の志士に大きな影響を与えたのです。

吉田松陰、西郷隆盛は「陽明学」の教えを信条にしていたといわれます。「陽明学」は、行動主義です。机上の空論を嫌い、行動することを重んじます。ビジネス書にもよく登場する「知行合一」(知識と行動は一体である)は「陽明学」からきたものです。

知識ばかり詰めこんで、机に座って行動しようとしないリーダーには、「知行合一」という言葉はふさわしくありませんね。

Portrait of Lao Zi (Lao Tzu)

龍馬も朱子学を学んでいたはず…ですが、司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』(文藝春秋)をはじめ、龍馬の関連本をひもとくと、龍馬は朱子学の基本中の基本である『論語』ではなく、『老子』(ろうし)を好んでいたという記述を多く目にします。

「老子」(ろうし)は中国春秋時代の思想家。「老子」といった時、それは人物名であり、彼の思想体系を意味する。春秋時代は紀元前のことで、「老子」が実在したかは定かではない。「老子」に続く「荘子」(そうし)の思想とあわせて「老荘思想」という。中国三大思想は、「仏教」「儒教」「道教」である。老荘思想は「道教」に分類される。

龍馬は儒学的な形式主義から逸脱する型破りな人間でした。

「儒学」と対照的なのが「老子」思想です。孔子の『論語』は有名ですが、「老子」と聞いて思い浮かぶ言葉がないかもしれません。でも実は、私たちは「老子」に出てきた言葉をよく知っているのです。

「大器晩成」(偉大な人物ほど、大成するのに時間がかかる。大人物は頭角を現すのが遅い)

「和光同塵」(自分の才能をひけらかさず、世俗のなかで目立たず生きること)

「上善若水」(最上の善とは、水のようなものである)

『「タオ=道」の思想』(林田愼之助 講談社)

これらは皆「老子」にある言葉です。「大器晩成」は、聞いたことありますね。「上善若水」は、日本酒好きの人なら知っていることでしょう。

さて、その「老子」の思想は「道(タオ)」と「無為自然」という2つがキーワードです。

「為すを無くして、自(おのず)ら然(しか)り」

この世には、自然とそうなる大きなはたらき「道(タオ)」がある。この「道」の力にまかせ、抗わず、悠然とあるがままに生きていく。

これが「道」(タオ)に従った「無為自然」の教えであり、老子思想の根幹にある考え方です。武士道の基礎となった「朱子学」が、人の生きる道を諭す愛ある厳しい教えであるの対して、「老子」は、ゆったりとしていて、包容力を感じさせてくれる思想です。

龍馬が書いた手紙には「自然堂」と書かれてあります。「自然堂」は「雅号」ですね。雅号とは今でいう「ペンネーム」みたいなものです。このことは、大正時代に編纂された『坂本龍馬関係文書』の序文で指摘されています。

「先生は平生、老子を耽讀したとのことでありますが、其飄逸虚無の趣は、これによりて得たものと思はれます、=先生の『自然堂』の號はこゝに胚胎すると聞いて居る」

『坂本龍馬関係文書(一)』(日本史書籍協会 北泉社)

『坂本龍馬関係文書』は、龍馬と同じ土佐出身の歴史家「岩崎鏡川」が記した書で、冒頭の「先生」とは龍馬のことです。「號」は「号」であり、「雅号」(ペンネーム)のことです。上の一文を現代風に意訳すれば、こんな感じでしょう。

「坂本先生は、日頃、「老子」をよく読んでいたとのことですが、その飄々(ひょうひょう)としていて孤独でも平気な様子は、老子の教えから学びとったものだと思います。坂本先生の「自然堂」というペンネームは「老子」からとったものだと聞いています。」

ちなみに、龍馬と妻「おりょう」が下関で暮らした家も「自然堂」という名でした。「自然」とは老子思想の中核にある考えですから、龍馬が強く「老子」に影響を受けていたことがわかります。

龍馬は幕末の志士としては、時代に遅刻した人物でした。つまり、龍馬は「大器晩成」型のリーダーといえます。

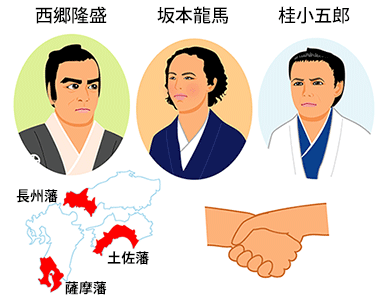

約260年続いてきた徳川幕府を倒そうと、その急先鋒は長州藩です。吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文、山縣有朋など、明治政府の重鎮になった人間の名もずらりと並びます。

これに拮抗する形で西郷隆盛、大久保利通の薩摩藩が躍り出てきます。龍馬の土佐藩では、土佐勤王党を率いた武市半平太が名を轟かせていました。

江戸時代末期、京都を中心に「尊皇攘夷」をキーワードに、徳川幕府を倒すのだと、志士たちが躍動していました。

攘夷派は、佐幕派(徳川幕府を支持する側)の人間を次から次へと殺していきます。これを鎮圧するため、近藤勇、土方歳三の率いる新撰組が、京の街に投入されます。京都は殺し合いの舞台となりました。

龍馬は、尊皇攘夷という観念(イデオロギー)に酔って短絡的に殺戮を犯す志士たちを、冷めた目で見ていました。「人を切って殺して幕府を倒せるのか、まだ時機ではない」と…。幕末の志士が京都で暴れまわっている時に、龍馬は距離をとっていたのです。

元治元年(1864年)6月、「池田屋事件」が発生します。長州藩、土佐藩の尊攘志士たちが新撰組に殺害、捕縛されました。池田屋事件を受けて、龍馬は姉の乙女に送った手紙の中で、こう書いています。

「天下に事をなす者は、ねぶともよく腫れずては、針へは膿を付け申さず候」

『坂本龍馬からの手紙』(宮川禎一 教育評論者)

京都国立博物館の宮川禎一氏は、現在確認されているおよそ140通の手紙を『坂本龍馬からの手紙』にて、全て現代語訳してくれています。

クリックするとAmazonへ!

「天下にことをなそうという者は、腫れ物もよくよく膿んでしまわなければ、膿へは針を刺さないように、その時期を見極めることが最も重要なのです」

『坂本龍馬からの手紙』(宮川禎一 教育評論社)

龍馬の時代を見極める目は冷静でした。池田屋事件で殺された仲間の死を悼みつつも、時期尚早と評価をくだし、チャンスを見極めることの大切さを訴えていたのです。

老子の言葉に、龍馬の言葉に通じるものがあります。

「大国を治むるに、小鮮(しょうせん)を烹(に)るが若(ごと)し」

『「タオ=道」の思想』(林田愼之助 講談社)

小鮮は小魚のこと。小さな魚を煮る途中で、箸でつついたりひっくり返したり、やたらと手を出しては小魚の身が崩れてしまう。だから、小魚を上手に煮るには、手を出さずに自然にまかせておくのがよい。

国を治めるのもこれと同じで、法律や制度をやたらとつくって国民を統制しようと、手を出し過ぎるのはよくない。国はサポート役。困った時には手を差し伸べるべきだが、できるだけ国民に任せるのがいい。

そう考えたのが、老子です。親が子を育てるのも、上司が部下を育成するのも、会社が組織を活性化させるのも、手を出し過ぎるのはよくありません。過保護は子によくありませんし、部下に細かく口出しするマイクロマネジメントはモチベーションを落とし、自律的な人材になる道の妨げとなります。

龍馬は暗殺集団に加わりませんでした。まだ時機ではないと手を出しませんでした。大局観をもって時勢を眺め、時機がくるのに任せていたのです。

しかも、龍馬は、池田屋事件から遡ることほぼ2年前に、攘夷派から見れば敵となる幕府の官僚「勝海舟」に弟子入りしているのです。「あの野郎、寝返りやがったな」「ばかな奴だ」と、龍馬を敵視、軽蔑していた仲間もいたでしょう。

「大器晩成」とは一般的には、「年をとってから成功すること」「大きな人物が成長するのに時間がかかること」を意味しますね。

それとは違う説があります。「晩成」とは「未完」のことで、「大器は完成することはない」、つまり、「大きな人物は未完成で愚かに見えるものだ」という意味です。「老子」の「大器晩成」の出典箇所は、次の一文です。

「広徳(こうとく)は足らざるが若(ごと)し。

質真(しつしん)は渝(かわ)るが若し。

大方(たいほう)は隅(すみ)無く、大器は晩成し」

『「タオ=道」の思想』(林田愼之助 講談社)

中国文学者の林田愼之助氏は、上の文をこう訳しています。

「高い徳は低く見え、真の白さは汚れて見え、広大な徳は欠けているように見え、変わらぬ徳はうつろいやすく見える。とっても大きなものは、四方の隅が見えない。とっても大きな器量は、馬鹿に見えるものだ」※

『「タオ=道」の思想』(林田愼之助 講談社)

「大器晩成」のこの解釈は、「大賢は愚なる如し」(真に賢い人は知識をひけらかさないので一見、愚かな人のようである)の意味に近くなります。

リーダーは「未来の正しさ」のために「愚かだ」と笑われても、その愚かさを引き受けて、人や仕事を動かしていきます。これがトリックスター・リーダーシップです。

愚かさで自分を包み込み、批判を受け入れることは誰にでもきるものではありません。それは人徳ある行いであり「愚の徳」と表現できます。

龍馬は仲間から嘲笑されても「わがなすことはわれのみぞしる」と、「愚の徳」を実践できる大器でした。そういった意味でも、龍馬は「大器晩成」型のリーダーであったといえるのです。

龍馬の名言である「日本を今一度せんたくいたし申候」は、文久三年(1863年)に姉の乙女へ書かれた手紙のなかにあったものです。この手紙には、龍馬の明るい性格をうかがわせる、こんな楽しい一文もあります。

『けれども「土佐の芋掘り」などとも言われぬ居候の身に生まれた私でも、たったひとりの力で天下を動かすべきなのは、天命というものでしょう。このように大口をたたいてみましたが、決してつけ上がっているわけではありません。ますます慎重に、泥の中のすずめ貝(蜆)のようにいつも鼻の先に土をつけ、頭に砂をかぶって目立たぬように潜んでおります。ご安心ください』

龍馬が勝海舟に弟子入りしたのが文久二年(1862年)秋頃です。この手紙は翌年文久三年の六月に書かれています。龍馬は28歳です。同年九月に「神戸海軍操練所」の塾頭になります。これは国家プロジェクトです。その構想について勝海舟と大いに語り合っていたはずです。

龍馬は「郷士」(下級武士)でした。土佐藩には「郷士」の上に「上士」という階層があり、「郷士」は「上士」から差別を受けていました。そんな下級武士の龍馬が徳川幕府の重臣勝海舟と対等に話しをし、幕府の重要プロジェクトに関わっていたわけです。今でいえば町役場の若手社員が、大臣と一緒になってオリンピックの仕事をするようなものです。

「たったひとりの力で天下を動かすべき…」とは大きく出たものですが、実際、国の首脳と仕事をしているのですから、そう書きたくなる若者の気持は理解できます。

しかし、姉に大口をたたいて叱られると思い直したのでしょう…「泥の中に潜む貝のように目立たず生きる」と書います。龍馬らしいユニークな表現です。

「目立たず生きる」は冗談半分で、真面目な側面として、土佐を脱藩した罪人意識や新撰組から命を狙われる危機意識もあって、「目立たず生きる」必要性もあったはずです。

大口を叩きつつ、すぐに、それを否定して冗談にする文面からわかるのは、龍馬の性格が「明るく楽観的」であり「謙虚」であったことです。性格的に傲慢気質ならビッグマウス一辺倒の文章を書くことでしょう。

幕臣勝海舟の知遇をえて国家事業を先導するリーダーになったとはいえ「傲慢」になったらリーダー失格です。

「目立たず生きる」という言葉は、「老子」の「和光同塵」に通じています。

「其の鋭(えい)を挫(くじ)き、其の紛(ふん)を解(と)き、其の光を和らげ、其の塵(ちり)を同じうす」

『老子 無知無欲のすすめ』(金谷治 講談社)では、上の「和光同塵」の一文を、次のように現代語にしています。

クリックするとAmazonへ!

「タオを会得すれば、たがいに反目し争うとげとげしさを消し去って、対立紛争を解消し、才智の光を内につつみ隠して、世俗と調和して、おのれ独りが清いという顔をしなくなる」

『老子 無知無欲のすすめ』(金谷治 講談社)

龍馬は反目しあっていた薩摩藩と長州藩の対立を解消し「薩長同盟」を実現しました。徳川幕府が倒れ明治維新の偉業を成し遂げたあとも政府の重臣になることを拒みました。龍馬のリーダーシップは、「和光同塵」をモットーにしていたかのようです。

もちろん「和光同塵」だけでなく、冗談好きで明るい性格だった点も注目に値します。

家族に宛てた龍馬の手紙を読むと冗談が随所にちりばめれています。相手を楽しませようとするサービス精神の旺盛さを感じますし、才気走った人間だと思われることをできるだけ避けようとする「謙虚さ」を感じます。

「鼻の先に土をつけ、頭に砂をかぶって」という表現は、道化的なユニークな発想であり、トリックスターを彷彿させる言葉です。

坂本龍馬という人は、成すべき事(プロジェクト)に関しては「日本を今一度せんたくいたし申候」と「上昇志向」ですが、自分のこととなると自分をへりくだる「下降志向」となります。

「上善若水」という言葉があります。「老子」の思想では「水」が重要な概念になっています。

「上善は水の若(ごと)し。水は善く万物を利して而(しか)も争わず、衆人の悪(にく)む所に拠(お)る。故に道に畿(ちか)し」

『老子 無知無欲のすすめ』(金谷治 講談社)での「上善若水」は、こう訳されています。

「最高のまことの善とは、たとえば水のはたらきのようなものである。水は万物の生長をりっぱに助けて、しかも競い争うことがなく、多くの人がさげすむ低い場所にとどまっている。そこで、「道」のはたらきに近いのだ」

『老子 無知無欲のすすめ』(金谷治 講談社)

龍馬は水の如し。低いところに自分を置き、できるだけ争いません。こうした考えを老子は「不争の徳」と表現しています。

寺田屋で襲撃されたとき龍馬と一緒にいた唯一の人物である長府藩士三吉慎蔵は、後年、龍馬をこう評しています。

クリックするとAmazonへ!

「声高ニ事ヲ論ズル様ノコトモナク、至極オトナシキ人ナリ。容貌ヲ一見スレバ豪気ニ見受ケラルルモ、万事温和ニ事ヲ処スル人ナリ。但シ胆力ハ極メテ大ナリ。」

『坂本龍馬 歴史の波涛に挑んだ青春』(学研)

今風の言葉にすれば、こんな感じでしょう。

「大声をあげて議論する様なこともなく、とてもおとなしい人です。外見はぱった見た感じ豪快な印象を受けますが、どんな事も温和に対処する人です。しかし、物事に動じない精神力(胆力)はものすごく大きいです。」

龍馬は、豪快な人に見えて、おとなしく温和な人でした。

この言葉には、龍馬の「アンビバレント」な性格が明確に表現されています。

イラスト:わっきー

「アンビバレント」は、「両価的な」「両義的な」と訳されます。「豪快」と「おとなしい」という相矛盾するような両方の要素が、ひとつの中に存在している状態が「アンビバレント」です。例えば、ひとりの人間が「嫌いなんだけ好き」という矛盾する感情を抱くことがあります。これを「アンビバレントな感情」と表現しますね。

アンビバレント性は、文化人類学で研究されている「トリックスター」の大きな特性であり、優れたリーダーに共通する資質でもあるのです。ですので、トリックスター・リーダーシップという概念が成立します。

元治元年(1864年)に起きた「禁門の変」(蛤御門の変)で、長州藩は薩摩藩に裏切られました。幕末、倒幕に向けた主導権争いを繰り広げるライバル関係でしたが、「禁門の変」を機に犬猿の仲になってしまいました。

龍馬は浪人という低い身分でこの対立を解消しようとしました。

その働きは「水」のごとしでした。

西郷隆盛に会い桂小五郎を説得し、徳川幕府側の重臣にも話しを通し、境界を越えて動き回り、明治維新の決定打となる「薩長同盟」(1866年)の立役者となったのです。

低い場所にいたから「藩の建前」に束縛されることなく、現実を「あるがまま」に見ることができました。それもこれも「老子」の教えであえる「上善若水」「不争の徳」を強く意識していたかのような龍馬のリーダーシップでした。

坂本龍馬は二度、土佐藩から脱藩しています。脱藩とは藩から抜けて浪人になることです。脱藩は当時、重罪でした。「なぜ、脱藩したのか」。その理由にふれた手紙が残されています。慶応三年(1867年)六月に書かれたものです。

「天下の大議論をする場合、その辺の者にまで「二君に仕えるのはいかがか」などと言われ、また「女が二夫に仕えるようなもの」などと言われるのでは、自分自身の正しい議論が貫けません。そのためにあえて浪人をしてきたのです」

「あえて」という言葉に力みがあり龍馬らしくありません。だからこそ本音、本心だと感じられます。

龍馬は、トリックスターのように常にどちらの立場でもあり、同時にどちらの立場でもない人間でした。変幻自在に立場を変えるのは、トリックスターの特性です。徳川幕府を倒す「尊王の志士」であり、幕臣勝海舟の弟子にもなりました。薩摩藩の味方もすれば、長州藩の味方もします。

脱藩して浪人となり、「人がさげすむ低い場所」に自分を置きます。だからこそ、対立する世界を行き来でき、「絆」をつくることに成功したのです。

その姿は、泥沼に咲く蓮の花を連想させます。老子にこんな言葉あります。

「其の白を知りて、其の黒を守れば、天下の式(のり)と為る」

自分のなかに白く清らかなものを意識したうえで、あえて黒く汚れたもののなかに身を置くことができれば、そういう生き方こそ、道のお手本である

戦(いくさ)をすることなく徳川幕府から朝廷に政権を返す「大政奉還」は、龍馬のオリジナル・アイディアではありません。幕閣の大久保一翁がもっていた企画です。その企画を渡され脚本を書いたのが龍馬です。

この「無血革命」に、薩摩藩、長州藩は反対でした。両藩は、武力による倒幕というストーリーを描いていたのです。幕末最も力をもっていた両藩に逆らうことは、命の危険を意味します。龍馬を憎らしく思い、邪魔な存在になると危機感を募らせた志士は、数多く存在したでしょう。

それでも、龍馬は「黒く汚れたもののなか」に身を置きました。そして最後の最後、土佐藩を歴史の主役にして徳川幕府を終焉させました。

慶応三年(1867年)11月14日、京都の二条城にて最後の将軍徳川慶喜が大政奉還を発表しました。龍馬はその報を聞き、「よくぞ決断してくれた、慶喜公のために命を捨ててもよい」と涙を流したと伝えられています。

その翌日、11月15日は龍馬の誕生日です。誕生日の日、京都の「近江屋」で中岡慎太郎と共にいたところを刺客に踏みこまれ絶命します。

33年の人生でした。誕生日が命日となったのです。

龍馬の手紙に、その人生観がストレートに表現された文があります。140通あまりを通して読むと、この箇所だけが全体のトーンからズレが生じていて違和感を覚えるのです。その違和感が、龍馬の人に見せない深いところにふれていると感じます。

妻のお龍と宮崎に旅行をし、霧島山に登って「天の逆鉾」を引き抜いたという、あの有名な手紙のなかにある一文です。

「世の中の事は月と雲、実にどフなるものやらしらず、おかしきものなり」

ここで注目したいのは、龍馬が「太陽と雲」としなかった点です。

心理学的には太陽は男性の象徴であり、月は女性です。月を比喩に使う龍馬の内面に、豊かで穏やかな母性を感じずにはいられません。

当時、男子たるもの武士のたしなみといえば漢詩が主流でした。龍馬の漢詩は残っていないのです。残っているのは和歌であり、龍馬の包容力の源である大きな母性がこの句に感じられます。

月は闇を照らすもの。雲がかかれば闇夜となる。雲は月をさえぎることはできるが、月はどうすることもできない。その、どうなるかわからないところが、おもしろいものだ。

月と雲の関係のように、運命は予測不能であり制御不能です。だから「なんとも虚しいではないか」と、龍馬はいいません。嘆かないのです。

人生の思うままにならない運命を、龍馬は「おかしきものなり」と負を正に転化しています。

虚しさを突き放して「だから、人生は逆に面白いもんですよ」と、笑い飛ばそうとしています。

心理学でこの客観視を「自己距離化」といいます。ナチスの強制収容所を生き延びた心理学者フランクルが提唱したフランクル心理学にある概念です。「自己距離化」をできる人は、レジリエンス(精神的回復力)が高く、これはメンタルの強い人に共通する「心の習慣」です。

「老子」を好んだ大らかな達観した人生観こそ、龍馬が生涯を通して持ち続けていた「人生哲学」だったのでしょうないでしょうか。

龍馬の手紙に最も多く登場した言葉は何だと思いますか。

京都国立博物館の宮川氏によると、答えは「はからずも」です。「はからずも」は、「突然に」「思いもかけず」という意味です。

龍馬は33年の「はからずもの人生」を生きました。

師である勝海舟が江戸に突然呼び戻され龍馬の夢であり希望であった「神戸海軍操連所」が潰されたことがあります。龍馬のつくった「亀山社中」も経営危機に陥ったことがあります。その偉業の陰にはどん底の時期もありました。

そのどん底の時にも、龍馬は「この不遇もおかしきものなり」と、心のどこかで思えていたはずです。

優れたリーダーは、「座右の銘」をもっていることが多いですね。それは、リーダーとしての自分独自の「人生哲学」を確立していることを意味します。「人生哲学」は、苦しい逆境に陥った時に、心を強くしなやかにしてくれます。リーダーシップを発揮する時、心の強さの「源」になるものです。

龍馬の生き方は、老子の「無為自然」に通じています。龍馬が老子を好んでいた確証はありませんが、龍馬はリーダーとして老子の教えを体現するような生き方をしていました。

儒学・朱子学が常識の時代にあって、なんとも「おかしき」ことです。

慶応三年11月13日、海援隊陸奥宗光にあてた手紙があります。これが、龍馬の最後の手紙とされています。

その雅号(ペンネーム)も「自然堂」でした。

(文:松山淳 イラスト:UMI)