多くのリーダーたちが、危機を克服した経験を持っているように、スターバックスを世界的企業に育てあげたハワード・シュルツも、数々の危機を乗り越えてきたリーダーです。

その最大のものは、2000年にCEOから退き会長になりがら、再度、CEOを務めざるを得なかった時でしょう。

1987年、シアトルにある町のコーヒーショップに過ぎなかったスターバックスは、シュルツの手腕で急成長を遂げて、2000年には世界展開するグローバル企業に変身していました。アメリカからアジア、ヨーロッパへと店舗を進出させ、その勢いは止まらないように見えました。

ところが、2006年頃から売上の伸びに陰り見え始め、2007年になると、米国内のスタバでは店が荒れ、味は落ち、顧客が離れが加速して業績の悪化が明らかになりました。

当時会長に退いていたハワード・シュルツは、経営陣に宛ててメモを書きました。

「過去10年間、成長と拡大と発展を実現して、1000軒に満たなかった店舗を1万3000軒へと増やす過程で、わたしたちは多くの決定を下してきた。しかし、それらはいま思えば、スターバックス体験の質を低下させ、ブランドをコモディティ化してしまった。

そうした決定の多くは、おそらく当時は正しいものだったのだろう。また、それ自体が体験の質の低下を招いたわけではない。しかし、残念ながら、それが積み重なって有害なものになってしまった。」

『スターバックス再生の物語』(徳間書店) p36-37

スターバックスは、店舗が増えていくにつれて、「ある特定の人たちしか飲めない希少価値のあるコーヒ」から「どこの街にもあって誰でも飲める普通のコーヒ」になっていったのです。成長戦略に目を奪われ、顧客から愛されていた「コア・バリュー」を見失ったといえます。

「コモディティ化」とは、ブランド戦略や技術の差別化などによって付加価値の高かった製品・サービスが、どこにでもある一般的なものになることで、価値が低下していくことです。

シュルツのメモにはまだ先があり他のことも書かれています。アシスタントがパソコンで入力し、経営陣にメールで送られました。決して経営陣を非難するつもりはありませんでした。

ところが、シュルツの書いたメモが、ネットに漏洩してしまったのです。これは事件です。社内の誰かが意図的に情報を流したとしか考えられません。経営陣の中に、最前線を離れたシュルツから非難されたと、反感を持った人がいたのかもしれません。

社内情報の流出はマスコミに取り上げられ、「スタバが危ない」と、世間で大騒ぎとなりました。業績悪化に加えて企業不祥事のダブルパンチです。スタバは創業以来の危機に陥いったのです。

2008年1月シュルツは、CEOに復帰します。同年2月、アメリカ国内にある7,100店舗全店を一時的に閉鎖。バリスタの再研修を行うためです。損失は約600万ドル(約6億円)にのぼりました。

そういえば、日本でも、2019年3月、店員の不適切動画投稿「バイトテロ」が原因で「大戸屋」が一斉休業しましたね。再発防止に向けて従業員を教育するためでした。

店舗の一時閉鎖の決断についてシュルツはこう書いています。

「人生には決断しなければならないときがある。たとえ、理屈や常識や信頼する人たちの忠告に反するとしてもだ。リスクを負い、理性に逆らっても進もうとするのは、選ぼうとする道が正しく、最善だと信じるからだ。結果がどうなるかわからなくても、傍観者ではいたくない」

『スターバックス再生物語』(徳間書店) p16

2008年といえば、世界的同時不況を引き起こした「リーマンショック」の年です。「100年に1度」と言われた世界金融危機「リーマンショック」も重なりました。なんとか業績を回復させるために、シュルツは大規模なリストラ(店舗閉鎖、人員削減)も行います。その頃、4時間以上寝られた日はなかったと言います。

日本では1998年に出版された『スターバックス成長物語』(日経BP社)で、シュルツは、「スターバックスにとっての最優先事項は社員を大切にすることである」(p241)と書いています。

「社員を大切する」。

これはシュルツが創業以来、大切してきた理念でした。この理念の実践が、スターバックス成功の一要因と言えます。その大切していた理念に反する「リストラ」という経営判断に、シュルツは深い苦悩を味わうこととなります。

「人生はすべて選択の総和である」とアルベール・カミュは述べている。大きかろうと小さかろうと自分の行動が、自分の未来をつくる。その過程で、ほかの人を勇気づけられることができればさらに望ましい。

『スターバックス再生物語』(徳間書店) p16

シュルツはニューヨーク州ブルックリンにある「プロジェクト」(国民低所得者共同団地)で育ちました。父親は体が弱く、職を転々とする「貧民労働者」でした。高校時代、ブロジェクトに住むことを白い目で見られて、腹を立てたこともあります。

スポーツは万能で、アメリカンフットボールの特待生として大学に進級します。ですが、実力をふるえず退部。その後、働きながら大学を卒業します。様々なバイトで学費を稼ぎ、血液を売ったこともあります。

7歳頃、家に帰ると父がギブス姿で横たわっていました。仕事中に転倒し骨折し、そのまま解雇されたのです。労災保険にも健康保険にも入っておらず、解雇手当も出ませんでした。厳しい経済状況に、追い打ちをかける事態となりました。

シュルツにとって、自身が貧しい環境で育ったこと、父が労働者として恵まれなかったこと、それらのことがスターバックスを創り上げていく原動力になっています。シュルツは、こう書いています。

「私は、スターバックスを、父に働いてほしかったと思えるような会社にしようと努力してきた。」

『スターバックス成功物語』(日経BP社) p183

父親のような存在でも、安心して働ける企業を、シュルツはつくろうとしたのですね。

1988年、スターバックスはアメリカの企業として初めて全パートタイマーを対象に正社員と同レベルの健康保険を適用しました。

日本は保険制度が充実しているため実感しにくのですが、病気になれば高額な医療費を自己負担する米国の低所得労働者にとって、その恩恵は計り知れないもものがあります。会社が医療費の75%を負担すると、シュルツは従業員に約束しました。結果、離職率が低下し、研修費用の大幅な削減に成功します。

1991年には、全社員を対象にストックオプション(自社株購入券)制度を導入しています。

シュルツが社員を大切にする想いは、決して口だけでなく、様々な制度として確立され、パートナー(社員)と会社の絆をより強固なものにしていきました。シュルツは、こう言っています。

「社員を家族のように扱えば社員は誠実に働き、もてる能力のすべてを発揮してくれるだろう。会社が社員を支えれば、社員も会社を支えるようになる」

『スターバックス成功物語』(日経BP社) p167

シュルツはこうした自分の考えを、古くからあった経営手法のひとつ「家族経営」と表現しています。シュルツの「会社が社員を支えれば」という言葉をリーダーシップ理論に当てはめると、「サーバント・リーダーシップ(奉仕型・支援型リーダーシップ)」の典型といえます。

支えることで信頼を獲得し、その信頼を源泉としてフォロワーを導く。これがサーバント・リーダーシップです。それは明日からすぐに役立つスキルではなく、ビジョンの実現を後押しするリーダーの哲学です。

スターバックスが海外展開する時に、シュルツの右腕として活躍したハワード・ビーハーは、サーバント・リーダーシップを組織内に啓蒙しています。

「人はリーダーのために働くのではない。他者に奉仕するために仕事をするのである」と、自著『スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則』(日本経済新聞出版社)に書いています。

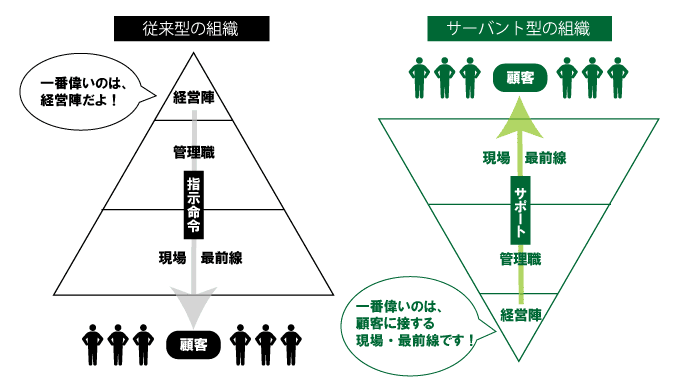

ハワード・ビーハーは、サーバント・リーダーシップの提唱者「ロバート・K・グリーンリーフ」が書いた小冊子を読むように、社員に勧めていました。また、サーバント・リーダーシップ流の組織図を反転して考える「逆さまの組織図」を社内に貼ってもいました。

シュルツ自身は、自分のリーダーシップ・スタイルが「サーバント型だ」とは強調していませんが、「会社が社員を支えれば、社員も会社を支えるようになる」という彼の言葉は、サーバント型リーダーの典型であり、シュルツはサーバント・リーダーシップの実践者であったと言えます。

そんなサーバント型リーダーとして、「社員との絆」を誰よりも重視したシュルツであったが故に、店舗閉鎖と解雇はトラウマになるような出来事でした。

2007年からの危機で、ある株主は健康保険の中止を要請しました。経費を圧出しV字回復させる手っ取り早い方法です。でも、シュルツは、そのアドバイスに耳を貸しませんでした。

2年に1回行う「リーダーシップ会議」も中止しなかったのです。

北米のマネジャー、店長クラス、会議を準備するスタッフなどを含めると約1万人が集まるスターバックスの大イベントです。食事と宿泊だけで3000万ドル(約33億円)の支出となります。

シュルツは、危機の時だからこそ、逆に、直接会って話すことが大切だと考え、開催を決断しました。

「彼らの心と気持ちを掌握するのは、直接会うしかない。デジタルメディアにも人々をまとめ上げる力はあるが、最も誠実で、持続力がある人間関係は、スクリーンを介してではなく、直接会って目を合わせることだとわたしは信じている」

『スターバックス再生物語』(徳間書店) p246

これらの意思決定の背景には、シュルツの揺るぎない哲学があります。社員との信頼関係こそが、スターバックスの基盤であり真の競争力を生み出す源泉になる。そうシュルツは常に考えていたのです。

2017年頃から日本でも、経営学の用語として「エンゲージメント」というキーワードをよく見聞きするようになりました。

「エンゲージメント」は、直訳すれば「契約」「約束」です。マーケティング用語としては、「顧客の企業、製品・サービスに対する愛着度・信頼度」といった意味で使われていました。

これが、経営学における人事用語として使われるようになっています。「エンゲージメント」とは、「企業と社員との絆」のことであり、それは「信頼関係」だといえます。

なぜ、「エンゲージメント」がクローズアップされているかというと、「エンゲージメント」指数が高い企業ほど「業績がよい」という研究結果が、発表されているからです。

どうすれば「エンゲージメント」を高めることができるのか。何をすれば、企業と社員は信頼関係を築き、強い絆で結ばれるのか。日本企業は、「エンゲージメント経営」におけるトライ&エラーを繰り返しています。

現在、スターバックスは「第3世代コーヒー」と呼ばれる数多くの競合が登場し、厳しい競争に巻き込まれ、決して安泰とはいえません。

ただ、ハワード・シュルツが、シアトルにあった小さなコーヒーショップを世界的企業に育てあげた大きなポイントは、「エンゲージメント経営」にあったといえます。

『スターバックス再生物語』(徳間書店)のサブコピーに「つながりを育む経営」とあります。この本は、エンゲージメント経営の教科書になりうるものです。

そして、「エンゲージメント経営」を行ううえで、有効なリーダーシップが、「社員を支える」サーバント・リーダーシップです。

「社員のひたむきさと献身こそ、スターバックスが競争上優位に立っている最大の要因だ。それが失われれば、われわれは競争に敗れることになる」

『スターバックス成功物語』(日経BP社) p184

サーンバント型の企業組織は、社員との絆、信頼関係を誰よりも大切にして、その想いを経営上で具現化していきます。

「経営陣よりも最前線で働く社員のほうが大事である」。

そんな「奉仕の精神」に基づく経営姿勢を鮮明に打ち出して、具体的な施策に落とし込み、長期的な視野にたってたゆまず実践していきます。

これを実際に行ったのが、ハワード・シュルツです。

社長が変わったから、人事部長が変わったから、「サーバント・リーダーシップはやめました」。そんな短期的な視野のリーダーシップでは、社員との絆は深まるどころか、互いの信頼は傷つけられ「エンゲージメント指数」は低下していくだけでしょう。

「エンゲージメント経営」の打ち手は、その組織に永続する企業理念や企業文化をベースにして行われていくものです。

『スターバックス成功物語』(日経BP社)p183

シュルツの社員を愛する、時に偏愛と思える経営判断に、ウォール街のアナリストたちは眉をひそめ、夢ばかり語るリーダーだと批判してきました。

「社員を誰より大切にするだって、そんなロマンチックな絵空事ばかりでは経営は成り立たない」

サーバント・リーダーシップも「リーダーが奉仕するなんて、そんなものは、非現実的な理想論に過ぎない」といった論調で、よく批判されます。

ですがシュルツは、2007年から始まった経営危機の中でも、自身のリーダーとしての哲学(フィロソフィー)を貫き、そして成果をあげ、周囲からの批判の声を小さくしてきました。

「効率とロマンチックさをどう両立させるのか、という問題は常にわたしに突きつけられ、それを本気で両立できると信じる気持ちを批判されてきた。しかし、両極端なもののバランスをとることで、スターバックスは他の多くのブランドと一線を画してきたのだ。そして、ときにはほかのことに気をとられることもあったが、一度として、人間性と収益のバランスを保ち、社会的良心に基づいて株主たちに価値を提供するのをあきらめたことはない」

『スターバックス再生物語』(徳間書店) p348

この「バランス」に関連する言葉として、次のものもあります。

「財務的な責任を果たしながら慈善活動に注力し、株主価値を重視しながら社会的良心を大切にし、利益を上げながら人としての情を大事にし、世界規模の拡大を果たしながら地元の風合いを生かしてきた」

『スターバックス再生物語』(徳間書店)

「人間性と収益のバランス」という言葉から、「近代資本主義の父」渋沢栄一の「論語と算盤」を思い出します。「論語」が人間性を問う道徳的な観点であり、「算盤」は、そのもので「収益」のことです。

「人間性と収益」のような「矛盾する」要素の「バランス」をとっていくのが、リーダーの役割です。

サーバント・リーダーシップも、よく考えると矛盾していますね。「奉仕せよ」「尽くせ」といいながら、「導け」とも言うわけですから…。

ふたつの矛盾する要素のかけ橋となるのが「信頼」です。この矛盾に挑み、バランスをとって両立させようとすることで「信頼」が生まれてくるのです。

約2年間に及ぶ苦闘の末、2009年秋から業績が回復し、危機を脱することになります。シュルツは、多くの危機を経験し批判され、リーダーに求められる様々な矛盾とのバランスに苦しみました。ですが、決してあきらめることなく、多くの人との「信頼関係」を育みつづけました。

そんなサーバント型リーダーを彷彿させるシュルツのリーダー哲学は、エンゲージメント経営が注目される時代のリーダーたちにとって、耳を傾けるに値する言葉です。

『スターバックス成功物語』(日経BP社)p460-461

(文:松山淳)