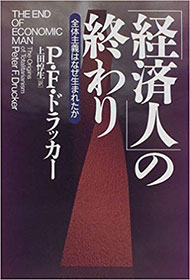

チェスター・I・バーナード(Chester Irving Barnard)の『経営者の役割』が上梓された1938年の翌年、ピーター・F・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)による米国での処女作『経済人の終わり』が世に出ました。彼が30歳になる年です。

(ダイヤモンド社)

ドラッカーは歴史を振り返り、経済至上主義を核とする資本主義も社会主義も「人間を幸福にしない」との考えに至りました。彼の思想の根底には、「何が人を幸せにするのか」という問いがあります。ですので、『経済人の終わり』で「経済人」(エコノミックマン)の終焉を説いたのです。「経済人」とは、経済(お金)を中心に生きようとする人間のことです。

日本では、世界的経営学者として多くのビジネスマンに名を知られるドラッカーですが、彼は自身のことを「社会生態学者=ソーシャルエコロジスト」と名乗っていました。

「社会の多様で複雑な側面を研究する学者」ということですね。『経済人の終わり』に続く2作の『産業人の未来』『企業とは何か』を含めて、これらは「政治三部作」と呼ばれます。

「マネジメントの父」と呼ばれるドラッカーの出発点となる著作は、「企業組織」ではなく、「政治・社会」を対象にしたものだったのです。

では、なぜ、ドラッカーは組織運営「マネジメント」に研究対象を移していったのでしょうか。

(Peter F. Drucker, padre de la administración moderna. Author:Jeff McNeill)

ドラッカーは1909年(明治42年)、オーストリアのウィーンに生まれます。父はオーストリア政府の高官でした。精神分析の開祖フロイトなどウィーンの知識人と交流がありました。

ドラッカーは長じてドイツのハンブルグ大学やフランクルフルト大学で学んだ後、1933年、24歳の時にイギリスに渡り、保険会社や銀行で働きます。そして1937年、結婚した彼は、イギリスの新聞社特派員としてアメリカに移住することになるのです。

移住後、米国で出版された『経済人の終わり』は高い評価を受け、イギリス首相チャーチルも賞賛しました。ですが、ドラッカーは「経済人」(エコノミックマン)の終焉を説いたものの、「それに代わるものが何か」について、答えを見い出せていませんでした。

その答えを書いたのが、2作目『産業人の未来』(1942年出版)です。

この著で彼は、「経済人」に対して「産業人」という概念を提示しました。「産業人」とは、「組織社会」で働く名もなき人々のことです。

産業革命以後、様々な産業が近代化し、組織を形成していきました。その結果、たくさんの会社組織が生まれました。人々は組織に所属し給与をもらい、生計を立てるようになったのです。こうした、多くの組織で構成される社会が「組織社会」です。

チェスター・バーナードが指摘したように「組織はシステム」です。システムでは、部分が連動しながら、ひとつの結果を生み出します。「組織社会」の部分である「会社」には多くの「人」が関わっています。

例えば、ある生活者がスーパーでパンを買うとします。そのためには、パンを作る会社、パンを運ぶ会社、パンを売る会社など、その他多くの会社組織が連動して動き「生活者がパンを買う」という結果に至ります。

この組織を実質的に動かしているのは人であり、それぞれの人が組織の活動に携わることで「組織社会」は成立します。

そこで、ドラッカーは、こんな風に考えました。

であれば、組織運営を上手に行っていく方法(マネジメント)が鍵となるではないか。

こうした思考プロセスを経て、ドラッカーはマネジメントを研究対象とし、数々の優れた論考をつくり出していったのです。

3作目『企業とは何か』は「政治三部作」のひとつですが、タイトル通り企業について論じています。ドラッカーは『企業とは何か』で、GM(ゼネラルモーターズ)を内部から観察・分析し企業組織論を展開しています。

この経験が土台となり、経営学の本として有名な、『現代の経営』(1954年)が生まれるのです。ドラッカー自身が「世界で初の経営書」と主張する本です。

(ダイヤモンド社)

バーナードの『経営者の役割』など、それまで経営に関する書は、もちろん存在していました。ですが、経営を一本の木に例えた時、バーナードの書は木の枝という部分(組織論)を論じた書であり、木の全体、つまり経営を包括的に論じた書はそれまでになく、よってドラッカーは『現代の経営』を世界初と主張しているのです。

この書が金字塔となり、ドラッカーは「マネジメントの父」「マネジメントの発明家」と呼ばれるようになっていきます。

『現代の経営』で、ドラッカーは「マネジメントの機能」を3つに絞っています。

- 「事業のマネジメント」

- 「経営管理者のマネジメント」

- 「人と組織のマネジメント」

『現代の経営』(ダイヤモンド社)で、②に関連した章において、経営管理者を動機づけるものを「組織文化」とした上で、ドラッカーはこう述べています。

「マネジメントにおいて、優れた文化を実現するために必要とされるものは、行動規範である。それは強みの重視であり、真摯さの重視である。正義の観念と行動基準の高さである」

『現代の経営(上)』(ダイヤモンド社)

この一文にドラッカーが、他の著でも強調したキーワードが2つありますね。「強み」と「真摯さ」です。

「強み」については、こう書いています。

「人は強みを生かして初めて何かをすることができる。何かをすることによって、何かを達成できる」

『現代の経営(上)』(ダイヤモンド社)

人は誰もが「強み」を持っています。人前で話すことが得意な人もいれば、話すことは苦手でも、優れた文を書く人がいます。「強み」を理解・把握し、それを伸ばすことがリーダーの仕事です。

そこで、ドラッカーは私たちに、こう求めます。

「人の強みではなく、弱みに焦点を合わせる者をマネジメントの地位に就けてはならない。人のできることは何も見ず、できないことはすべて正確に知っているという者は、組織の文化を損なう」

『現代の経営(上)』(ダイヤモンド社)

『現代の経営』が上梓された1954年から60年以上の時が流れた。今なお企業の不祥事は無くなりません。「真摯さ」についてドラッカーは言っていました。

「マネジメントが本気であることを示す決定打は、人事において、断固、人格的な真摯さを評価することである。なぜならば、リーダーシップが発揮されるのは、人格においてであり、多くの人の模範となり真似されるのも、人格だからである」

『現代の経営(上)』(ダイヤモンド社)

「この業界じゃ、みんなやってんだよ、これが常識だよ」

「昔からこうやってんだから、バレなきゃいいんだよ」

そう耳元で囁き、経営陣や管理職などリーダーたちが「悪の道」を若手に伝授していないだろうか。

ドラッカーが「真摯さ」を強調するのは、「真摯さ」の欠如したひとりの人間によって、組織はいとも簡単に腐敗していくからですね。知らず知らずに、罪悪感が薄れていき、「それが普通のこと」になっていくのです。

ポジションの高い人間が「真摯さ」を失えば、その影響力も強く、腐敗の速度は加速していきます。よって、組織を率いるリーダーたち、特に経営陣(トップ・マネジメント層)は、「真摯さ」の「啓蒙家」になり、「警察官」にもなる必要があります。

社員研修で「真摯さ」を「いかに大切か」を訴え、悪がはびこらないように厳しく処罰を行い組織に模範を示すのです。

「真摯さ」は、原文では「integrity」となっています。「integrity」は、「高潔」「誠実」とも訳されます。ドラッカーは、「誠実」であることはもちろんのこと、人間としての「高潔さ」をより求めていると感じます。

「マネジメントの父」が夢見たのは、組織で働く人の幸せです。その結果、よりよい社会が実現することです。

「真摯さ」に満ちた組織文化が、働く人を幸せにします。「真摯さ」が普通である組織文化を創造することが、リーダーの大切な仕事ですね。

(文:松山淳)

ドラッカーの名言〈10選〉

ドラッカーの名言〈10選〉