コロナウイルスで大変な時です。本コラムの「転載・引用」に許可はいりません。お役に立ちそうであれば、どうぞ自由に使ってください。

目次

経営学の源流に位置するのがチェスター・I・バーナード(Chester Irving Barnard)です。彼が著した『経営者の役割』(1938年出版)は、経営学の名著としての外せないポジションを確立しています。ただ、抽象的な表現に終始していて、とても難しいです。正直なところ読むのに疲れます。

ですが、バーナードの考えたことは、ノーベル経済学賞を受賞したハバート・A・サイモンに引き継がれ、後の研究者に大きな影響を与えました。日本で最も有名な経営学者P.F.ドラッカーもバーナードの影響を受けています。

バーナードは1886年(明治19年)、米国マサチューセッツ州に生まれます。彼は孤児として育ちました。貧しい幼年期を過ごしましたが、頭脳明晰でハバード大に進学。卒業後、米国最大手の電話会社AT&Tで働き始め、1927年にはAT&Tの事業子会社である「ニュージャージ・ベル」の社長にまで昇りつめます。

ロックフェラー財団の理事長も務めています。人柄は、冷たく人を遠ざけるような雰囲気だったと言われています。

ということで、バーナードは、大学で研究を重ねた学者ではありません。企業で働き、キャリアを積み重ね、社長として経営を実際に行った人物です。その経験を通して「経営組織」に関する理論を構築したのです。

理論家かつ実務家であったという点がバーナードの特徴であり、名著『経営者の役割』(ダイヤモンド社)に重みをもたせています。

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)は、タイトルから連想される内容とは異なり、「経営者(トップマネジメント)の役割」というよりも、「組織とはそもそも何なのか?」という彼の思索に多くのページが割かれています。

バーナードが遺した「組織」に関する有名な定義が、これです。

「組織とは何か」といったら、バーナードの定義をよく目にします。ここでポイントになるのが「体系」という言葉です。英語の「システム」(System)をあてたほうがわかりやすいでしょう。

「システム」は、「部分」と「部分」が関連し、相互に影響を及ぼしあって、「全体」の機能を維持しています。

人間の体がそうですね。脳があり、心臓があり、血管があり、神経があり、その他、色々な機関があります。そのひとつひとつは体の「部分」です。この部分が活動し、連動していてい全体の「生命」を維持しています。

脳や心臓は人体組織の「部分」ですけど、これに何らかの重度な障害が発生すれば、「命」にかかわります。

体系(システム)では、「部分」が「全体」の結果を左右するのです。

企業も同じです。ある部署のあるひとりの社員が不正を行ったとします。これが発覚してマスコミが大騒ぎしたらどうなるでしょうか。企業のブランドが傷つき、顧客が離れ、売上が落ちていきます。業績は企業の生命線です。大企業であればまだ持つかもしれませんが、中小企業であれば、経営の存続に関わる大問題となります。

ひとりの社員(人間)の不正という活動によって経営が危ぶまれる。

まさに組織とは、人間の活動による、「部分」と「全体」が常に連動している体系(システム)ですね。

「会社とは生き物である」

経営者の方が、そう表現するのを目にしたり耳にしたりします。神経をすり減らしながらと会社というシステムを舵取りする者が抱く、いわく言いがたい独特の感覚です。

「生きている人」が働いているから「生き物」なのではなく、会社組織そのものが、命を宿している「生命体」に感じられてくるのです。

その生命体のような組織を維持発展させてゆくのがリーダーの役割ですね。では、組織が成立する要素として、バーナードは何が必要だと言っているのでしょうか。

バーナードは、組織の成立条件について、『経営者の役割』(ダイヤモンド社)でこう言っています。

「組織は、⑴相互に意思を伝達できる人々がおり、⑵それらの人々は行為を貢献しようとする意欲をもって、⑶共通の目的の達成をめざすときに、成立する」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p85

以上の一文から組織成立の3つの要素を抽出できます。

- 伝達(コミュニケーション)

- 意欲

- 目的

バーナードは、組織成立の要素を、「伝達(コミュニケーション)」「意欲」「目的」と3つに整理しました。それでは、ここから「組織成立の3要素」について、ひとつひとつ、説明していきます。

「伝達の技術は、いかなる組織にとっても重要な要素であり、多くの組織にとってはとくに重要な問題である。」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p85

組織にあって⑴伝達(コミュニケーション)は、人体における血の流れです。サラサラの血流は、健康の証です。会社にも「健康な組織」と「不健康な組織」があります。大企業病なんてよく言いますね。

大企業病の典型例は、組織の壁が高くなって社員同士がコミュニケーションをとらなくなることです。その結果、問題が発生するのです。

例えば、仕事のトラブルについて考えてみましょう。仕事をしていれば、トラブルはつきものです。トラブルは、病気と同じで早期発見・早期対処が最大の特効薬です。でも、コミュニケーションがうまくいっていない組織では、社員がそれを口にしなかったり、ひとつの部署に情報がとどまったりして、組織としてトラブルに気づくのが遅れがちになります。

発見が遅れると、小さな問題だったものが大きな問題に化けて、リカバーするのに人手でも時間もかかり、より多くのパワーが必要になります。そんなこんなで、コミュニケーションという名の血流が悪くなった組織は、問題が多く発生することになります。

ですので、コミュニケーションの良さは、組織にとって欠かせない条件となります。新入社員から経営者まで、あらゆる階層において伝達(コミュニケーション)がスムーズに行われていれば、組織は健康といえます。

この「伝達」について書かかれている箇所で興味深いのは、バーナードが「以心伝心」(observational feeling)を「重要な伝達の一側面」と述べていることです。「observational feeling」は、バーナードの造語です。「場の空気を読んで、誰もそうとは口にしていないのだけれど、なんとなくみんなで同意に至る」。そんな妙な合意形成をバーナードは何度も経験しているそうです。それを、どう表現すべきかを考えたところで、「observational feeling」という言葉を造ってしまったのです。「以心伝心」「空気を読む」といったら、日本人の得意芸ですが、1930年代のアメリカでもあったのですね。

「協働体系に対して努力を貢献しようとする人々の意欲が不可欠なものであることは明らかである。組織に関して通常使われている語句で、個人的意欲という要因をうまくいいあてているものは多い。「忠誠心」「団結心」「団体精神」「組織力」がそのおものなものである。」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p87

⑵「意欲」とは、仕事に対するモチベーションのことであり、組織に対する「貢献意欲」のことです。「団体精神」はチームワークのことですし、ここでいう「意欲」には、昨今、スポットライトが浴びている経営用語「エンゲージメント」(社員の組織に対する信頼度・愛着度)の要素も含むでしょう。バーナードは「気持ち」という言葉すら使っています。

バーナードが、さすが経営者だと思うのは、「実際にはほんの少数の者だけが積極的意欲をもつにすぎない」と、述べている点です。彼の合理主義的な性格による厳しい評価という見方もありますが、経営者として日々、社員に接していた実感でもあったでしょう。

組織には「2:6:2の法則」が働いていると、よく言われます。例えば、100人の社員がいたら、意欲の高い社員は全体の2割で、6割が普通で、残りの2割の意欲はそれほど高くない。これが「2:6:2の法則」です。バーナードは、トップ2割のことを「積極的意欲を持つ少数の者」と感じていたのでしょう。

この「協働意欲」を引き出すためには、「貢献」に見合った「誘因」をどれだけ提供できるかが問題だと言います。ここでの「誘因」とは、「意欲」を引き出す要因となる「何か」であり、例えば、「給与」「賞与」「昇格」などなど、社員にとって「利益」になるものです。自身の働きに対して、この利益がプラスだと感じられなければ「意欲」も高まりますし、マイナスになれば「意欲」は下がります。

当たり前といえば、当たり前のことですが、今から約80年前の1930年代、トップマネジメントが「社員は組織の歯車」という機械論的(人間を感情を持たない機械のような存在とみなす考え方)な見方が当たり前だった時代に、社員の側から見た「意欲」に考えが及びんでいるところが、バーナードの慧眼といえます。

「目的をもつことが必要なのは自明のことであり、「体系」「調整」「協働」という言葉のなかに含意されている。目的は言葉で明示されてないことがよくあるし、ときには明示しえないこともあるが、多くの観察される協働体系でなんらかの形で明らかに存在するものである。」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p89

上の言葉にあるように、バーナードは、組織に「目的」は明らかに存在するものであって、あって当然のものと考えています。「何かのために」「何かをするために」会社組織は存在するのであって、「目的」があって、人は働きます。

もし、組織に「目的」がなかったら、組織そのものが不要となり、成立しないことになってしまいます。ですので、組織成立の一要素として「目的」があげられるのです。

この「目的」には「協働的側面」と「主観的側面」の2つの側面があるとバーナードは言います。

- 「協働的側面」協働して達成すべき仕事の目的(組織人格)

- 「主観的側面」ひとりの人間としての働く目的(個人人格)

「協働的側面」は、仕事における達成すべき「目的」です。この言葉は「目標」と置き換えてもいいでしょう。

例えば、100kgの大きな石があり3人の人がいたとします。必要があって、その石を100m先まで運ばないといけないとします。1人より3人(組織)で運んだほうが1人の負担は軽くなり、時間も早くなります。この時「石を100m先に運ぶ」ことが、協働の「目的」となりす。

もし100m先を50m先だと誰かが認識していると、50m地点で力を抜きバランスが崩れ事故になる可能性があります。仕事の「目的」は、そして、それを共有することが組織に欠かせません。

この「協働的側面の目的」を果たす時の人格をバーナードは「組織人格」と呼びましました。「組織人格」に対するのが「個人人格」です。

人は、個人的に様々な「目的」をもって働いています。お金のため、家族のため、社会のため…。働く目的は、人それぞれです。このそれぞれの個人がもつ「働く目的」が「主観的側面」です。

例えば、先ほどの「石を運ぶ」ことが、もし、世界遺産に残るような歴史的建造物を造る仕事の一部であったらどうですか。もちろん、それでも「石を運ぶんなんて、バカらしい」と考える人もいるでしょうけれど、「100先に残る名誉ある仕事のひとつ」と考えて「意欲」(モチベーション)を高める人もいるでしょう。「個人人格」が抱く「働く目的」は、「意欲」と深く関係しています。

ですので、バーナードは、こう言います。

「協働意欲は協働の目標なしには発展しえない。」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p89

リーダーが、組織の「目的」(目標・ビジョン)を、どう考え、どんな風に伝える(コミュンケーション)かで、社員の「意欲」は上がったり下がったりします。それによって仕事の成果に差が生まれます。

こう考えてくると「伝達(コミュニケーション)」「意欲」「目的」は、互いに関連しあって組織を成立、または動かしていることがわかります。

まさに組織成立の3要素というわけです。

さて、バーナードの話しから、ちょこっと横道に入って、最初に「オーセンティック・リーダーシップ」について簡単に述べます。その後に、バーナードのリーダーシップ論について書いていきます。

昨今、「オーセンティック・リーダーシップ」というリーダーシップ理論が注目されています。「オーセンティック」(Authentic)は、「本物の」「信頼できる」という意味です。そのまま訳せば「本物のリーダーシップ」です。

では、何をもって「本物」と言っているのでしょうか。ここでは2つの観点があります。

- 「自分らしさ」「本物の自分」をベースに発揮されるリーダーシップ

- 「道徳観・倫理観」「本物の正しさ」をベースに発揮されるリーダーシップ

「オーセッティック・リーダーシップ」が語られる時には、①「自分らしさ」の面がより強く強調されますし、今、注目される要因も、そこにあります。

カリスマ型リーダーの条件を並べて、誰かの真似をしようとするよりも、自分が本来持っている「自分らしさ」を「強み」としてリーダーシップを発揮していけばいい、ということです。

「オーセッティック・リーダーシップ」の9割は、「自分らしさ」にまつわることだと言っていいでしょう。ただ、このリーダーシップが生まれてきた時代背景には、米国の「エンロン事件」(2001年)がありますので、 「オーセッティック・リーダーシップ」を語る時に、②「道徳観・倫理観」も外せないのです。

「エンロン事件」では巨額の不正会計が発覚し、エンロン社の破綻をきっかに、次から次へと他の企業でも不正が明るみになりました。エンロンの不正会計に関わった人たちは、MBA(経営学修士)をもつような知的レベルの高い人たちです。能力の高い、優秀なリーダーたちが組織的に不正を行い企業を破綻に追い込んでいったのです。悪いことだとわかっていて、そうしていたのです。

こうなると、問われるのは、リーダーの「道徳観・倫理観」です。

不正に手を染めない、正しいことを行うリーダーこそが、「本物のリーダー」だということですね。

ですので、「オーセンティック・リーダーシップ」といった時に、リーダーの「道徳観・倫理観」についてふれないと臥龍点睛を欠くことになります。

さてさて、バーナードに話しを戻します。

「エンロン事件」から時代をさかのぼること約70年前に、バーナードは、「リーダーの道徳観」について、強く訴えていたのです。

『経営者の役割』の出版は1938年。世界大恐慌が1929年から始まり、経営側と労働者側の対立が激化していった時代です。バーナードは社長として荒れ狂う労働者と対話を行った人物であり、その手腕を高く評価された経営者でした。その経験と時代背景からバーナードの「組織論」は生まれたのです。

労働者たちは、経営側が「安い給料で奴隷のように人間を働かせている」として、経営陣の「道徳観・倫理観」を疑い批判し攻撃し、労働条件、待遇の改善を求めていました。

バーナードは攻撃される側の人間です。ですので、『経営者の役割』とは、批判する労働者たちへの、ひとつの「回答」だったとも言えるでしょう。

『経営者の役割』といえば、バーナードの「組織論」として有名ですが、実は、最後といえる17章「管理責任の性質」では、「リーダーの道徳観」についてページを割いているのです。(『経営者の役割』は18章構成ですが、最後の18章は全体のまとめ「結論」です)

「組織の存続は、それを支配している道徳性の高さに比例する。すなわち、予見、長期目的、高遠な理想こそ協働が持続する基礎なのである。かように、組織の存続はリーダーシップの良否に依存し、その良否はそれの基礎にある道徳性の高さから生ずるのである」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p295

バーナードの言葉をシンプルにいえば、「リーダーが道徳観を失ったら会社(組織)は潰れますよ」ということです。

そう考えると、「エンロン事件」は、バーナードの言葉通りのことが現実に起きたのだと言えます。

バーナードの書いていることは、「オーセンティック・リーダーシップ」が唱えていることと、同じです。「本物のリーダーシップ」は、「道徳観」抜きに語ることはできないのです。

バーナードは、リーダーシップに2つの側面があると書いています。『経営者の役割』にある記述を整理すると、こんな感じです。

- 「技術の側面」体力、技能、技術、知覚、知識、記憶、想像力など

- 「責任の側面」決断力、不屈の精神、耐久力、勇気、道徳

リーダーシップの「技術的側面」とは、そのリーダーがスキルを発揮する時のベースになるものです。ある程度の体力と知識があってこそ、リーダーは仕事でスキルを使いこなし、リーダーシップを発揮できますよね。

一方で、「スキル」だけでなく、リーダーは「責任感」があってこそ、リーダーシップを発揮することになります。「そんなのどうでもいい」という無責任な人間にリーダーシップのないことはすぐ想像できます。その「責任感」を形成する要素が、「不屈の精神」「勇気」であり、「道徳観」は、②「責任の側面」に分類されます。

バーナードは、「責任の側面」の要素が、「行動の質を決定するもの」(P271)だと書いています。「行動の質」は「リーダーシップの質」に通じますので、それを決めるとなると、これは重要な要素となります。

バーナードは17章を、こんな一文で締めくくっています。

「リーダーシップの質、その影響力の永続性、その関連する組織の持続性、それによって刺激される調整力など、これらすべてが道徳的抱負の高さと道徳的基盤の広さをあらわすのである。

かように、協働する人々の間では、目に見えるものが、目に見えないものによって動かされる。無から、人々の目的を形成する精神が生ずるのである」

『経営者の役割』(ダイヤモンド社)p297

組織を動かしているのは、人です。「組織とは意識的に調整された人間の活動や諸力の体系」だとバーナードは言いました。

人の活動は目に見えますが、目に見えないものが人を動かしているわけですね。サン・テクジェペリは、『星の王子さま』で「いちばんたいせつなことは、目に見えない」と書きました。

建物があって、部屋があって、机があって、電話があって、パソコンがあって、そこで働く人たちがいて、その他、多くの「目に見えるもの」で組織(会社)は成立しています。

でも、組織(会社)を動かしているのは、実は「目に見えない」ものです。「勇気」であるとか「道徳観」であるとか、人の心に深く関わる「目に見えない」ものが、組織にとって最も大切なものです。

そのことを深く理解し、行動できているリーダーが、本物のリーダーと言えるのです。バーナードは、理論として、リーダーの道徳観にふれつつ、実は、自分自身にその言葉を向けていたのでしょう。

「エンロン事件」から、今に至るまで、企業不祥事の発覚は世界各地で続いています。

歴史は繰り返されているのです。

オーセンティック・リーダーシップが唱えられる時代。

明治時代に生まれた気骨あるリーダー「チェスター・バーナード」のリーダー論にも耳を傾けてみたいものです。

(文:松山淳 イラスト:なのなのな)

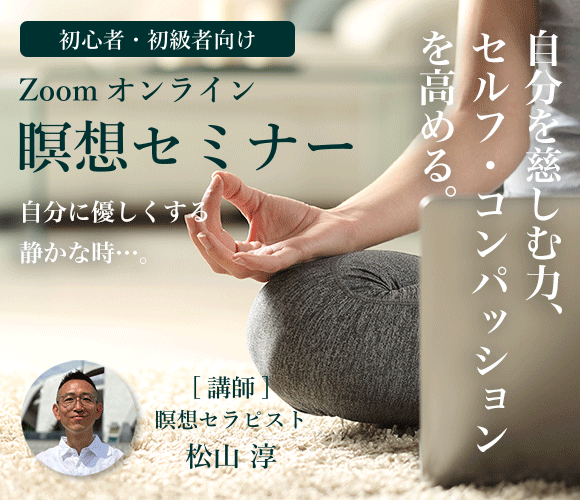

この記事を書いた「まっつん」(瞑想セラピスト/心理カウンセラー 松山淳)による「セルフ・コンパッション」(自分を慈しむ力)を高める瞑想セミナーです。コロナ禍で大変な今、自分に優しくする静かな時が必要です。椅子での参加でOKです。顔出しNGでもちろんOK!オンライン形式ですので、60分/1,000円という参加しやすい価格にしています。あなたに、お会いできることを楽しみにしています!

「生まれ持った自分の性格」を知り、自分軸を確立する。オンライン・セッションも可!顔出しNGの方もOK!

国際的性格検査MBTI®を使用しての自己分析セッションです。MBTI®は、深層心理学者ユングの理論がベースになっており、世界の企業が人材育成のために導入しています。その人の「生まれ持った性格」を浮きぼりにするのが特徴です。自分本来の「強み」を知ることができ、本当の「自分らしさ」を理解することができます。

MBTI®︎オンライン・セッション 対面セッション